以孤勇开新局,衡石如何在BI赛道谱写新声? | 数据猿专访

原创 冷画屏 | 2025-09-28 21:41

【数据猿导读】 前不久,衡石科技发布了全新一代Agentic BI:HENGSHI SENSE 6.0。从传统BI到ChatBI,再到Agentic BI,在哪些方面进行了革新,衡石又如何看待BI行业的发展,数据猿专访衡石科技首席数据科学家陈家耀,共同探讨新时代下的BI。

“不做Plan B,聊聊BI的“独一份儿”。

我们越来越清楚地认识到数据对于AI的重要性,但数据本身并不能直接与AI关联,我们需要的是“萃取”过后的数据,保证它的准确与干净。承担这一重要职责,为AI和数据搭桥铺路的BI,就是我们今天讨论的主题。前不久,衡石科技发布了全新一代Agentic BI:HENGSHI SENSE 6.0。从传统BI到ChatBI,再到Agentic BI,在哪些方面进行了革新,衡石又如何看待BI行业的发展,数据猿专访衡石科技首席数据科学家陈家耀,共同探讨新时代下的BI。

新名词迭出,Agentic BI如何定义

Agentic BI与ChatBI的区别在哪里?陈家耀认为两者主要在工作流程上存在差异。

ChatBI的问答流程采用workflow的形式,这是一个固化的流程。当收到用户的问题后,ChatBI先选择数据源,再选择数据集及字段,接下来可能通过编写一个sql来查询数据,最后回答用户的问题。

Agentic BI的计算框架会从workflow转向Agentic模式,这两种模式的主要差异在于计算流程是是预先设置的流程还是大模型根据用户的需求自身进行设定的流程。如果是固定的流程,它难以很好地处理复杂问题,“一个模板到处套”是行不通的。

举一个例子,用户在用ChatBI问数时,需要将问题中所涉及到的查询条件表达清楚,如:“华东事业部上周销量情况”,ChatBI则根据固定流程来选取数据。而Agentic BI可以自行拆解问题,用户只需要问:“我的部门上周销量怎么样?”,Agentic BI可自行拆解并分析问题,调用已有信息来作出判定:

“我的部门上周销量怎么样?”→通过用户身份查询接口返回当前用户信息:用户隶属于华东事业部→调用数据查询接口,查询该事业部上周的销量。整个回答的灵活性非常高,且对于用户来说,无需在描述问题上绞尽脑汁,交互变得非常方便。

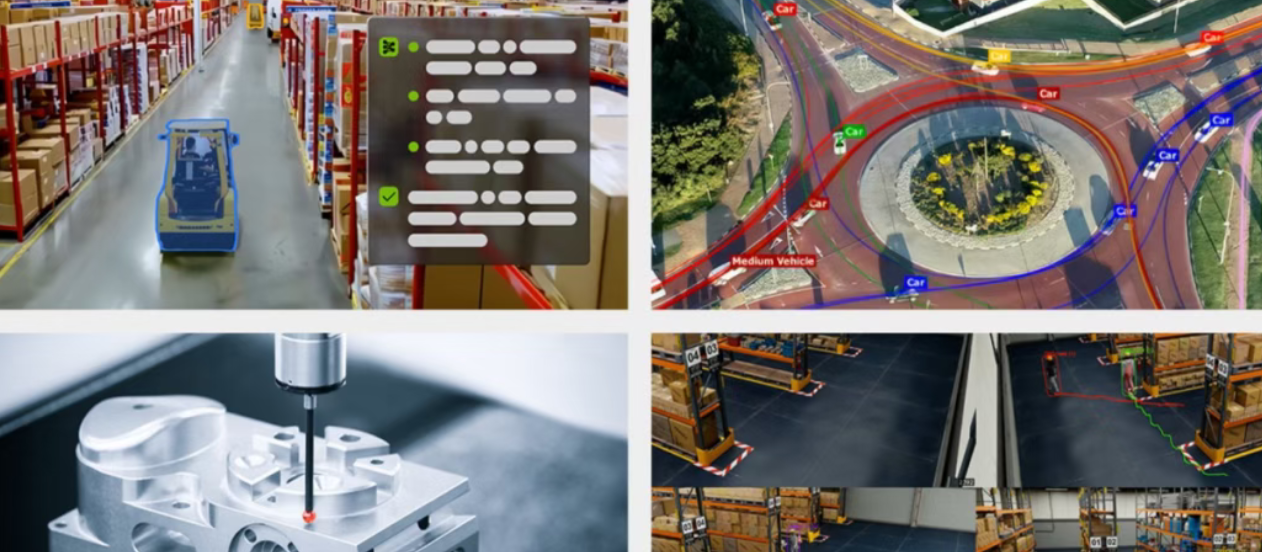

陈家耀认为,Agentic BI会普惠BI系统里的所有角色,不管是开发工程师、业务分析师,还是负责查看报表的业务端消费人员,工作效率都会大幅提升,角色与角色之间的界限也将更模糊。

为什么是BI PaaS?

BI产品主要分为三种类型:BI、BI SaaS、BI PaaS。

BI工具是已经存在的现成工具,可以直接使用它生成可视化的报表等。

BI SaaS主要分为两类:一种是依靠于云平台的BI工具,例如阿里的Quick BI,本质上是云解决方案的一部分,客户的业务数据存储在阿里云上,在阿里云上添加BI功能模块就是非常方便的。

另外一种是SaaS产品上提供的一个分析模块,客户在某SaaS产品里沉淀下了业务的相关数据,在此基础上加入BI的功能模块。

如果不属于这两种类型,只是单独的BI SaaS产品,那也就意味着客户需要把数据传输到单独平台上,会产生很高的数据迁移成本,这基本上是不可行的。

谈到BI SaaS,陈家耀表示:目前来看,单纯的BI SaaS需求面很窄,BI工具与数据强相关,数据在哪里,BI就在哪里。

BI PaaS是衡石深耕多年的产品领域,目前专注于BI PaaS服务的企业数量不多,衡石可谓行业“独一份儿”。陈家耀表示,BI PaaS相较于其他两种产品模式,主要有以下特点:

从技术角度分析,BI PaaS架构开放。BI PaaS相当于让用户基于已有的底座定制自己的BI模块或者BI系统,适用于那些有自己特殊的BI产品规划,需要一个产品“地基”的企业。

从商业角度分析,传统的BI工具、BI SaaS等产品行业企业较为聚集,衡石要在目前国内的BI市场里走出差异化道路,BI PaaS是必然选择。

谈到BI PaaS在市场中的竞争,陈家耀表示与开源的BI产品的竞争远比与其他友商的竞争要更激烈,成本始终是影响客户选择产品的重要因素。但开源产品与商业化产品的差异也是在行业内形成共识的,如果产品需要不断迭代更新,更适合使用商业化产品,提供服务的企业对于客户需求的响应速度一定是更快且更积极的。同时开源产品的维护更新相对较松散,不同版本之间的兼容性不能保证。而商业化产品是客户付费使用,企业必须保证产品的正常运作,解决客户遇到的问题,这是开源无法做到的。

独立厂商的不可逆道路

目前除专门提供BI服务的企业外,大厂也越来越深入BI赛道,一般大厂的BI产品往往是云解决方案中的一部分,对于大厂BI产品的优势,陈家耀认为大厂在产品侧可投入的资源更多,且一般会有与BI相配合的其他基础设施的支持,BI与其他资源是强绑定的,客户可一并购买成套产品。

BI企业与大厂的主要差异在于“独立性”,企业具有云中立的特性,如果客户的数据存储在多个大厂云平台之上,那在BI工具的选择上就需要能做到云中立的产品,可以做到最大的兼容。其次企业接触到的行业使用场景要更加丰富,有把数据存储在不同大厂的云产品上的客户,也有私有云的客户,通过对接不同类型的需求,使得产品更加完善与丰富。

双方的差异还体现在管理者的心态层面,BI只是大厂产品体系中的一部分,相关负责人根据KPI来完成任务,对于BI企业来说,需要考虑的是整个公司的生存发展问题,这就意味着管理者思考问题必须要更全面,更专注,决策也更加谨慎。

AI引力下,BI从业者需做出哪些转变?

AI几乎可以被看作新时代的“地心引力”,影响着全行业的发展与变革,AI如何影响人?AI是否可以取代人?AI时代我们应该如何做?这些都是时下大家热烈讨论的问题。

陈家耀认为,BI行业的传统分析师将转型为业务驱动者。

“如果说5年前企业招聘分析师时,看重的是技术方面的技能如何,能不能熟练掌握BI工具,今天企业将更加看重他是否了解业务,具备场景化知识。”比如电商老板需要一个了解行业、知道分析电商运营数据时主要关注哪些指标,能找出行业爆品的分析师。

这与AI大模型的发展也密切相关,因为大模型在训练时主要使用通用知识,类似于通用百科。而具体到不同的业务,则需要精准的行业知识来为大模型指路,教它怎么做,真正发挥它的价值。人负责提供创意与思路,大模型负责做好执行,这样才能形成良好的互补。

这样的转变过程对于分析师来说是否是艰难且痛苦的?陈家耀认为不是。

首先传统分析师并不是完全不懂行业,他们不是从0开始改变,只是将工作的重心向行业场景化相关知识的掌握方面转移,不断提升自己的能力,做到成功转型并不难。当然必须要承认,AI的发展短期内势必会带来岗位需求的减少,这是新的发展趋势。但从长远来看,这一转变将更大程度上提升工作效率,将员工的精力解放出来,去做价值度更大的工作。

绕开被重复书写的市场,做到“专”与“精”,这不是一条追赶的路,而是引领的路。九年积淀,这是衡石的故事。

来源:数据猿

刷新相关文章

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜