人民呼唤DeepSeek!

原创 一蓑烟雨 | 2025-07-15 21:01

【数据猿导读】 最近有一件事情,感触颇深。中国的DeepSeek,在年初的时候突然爆火,成为国内最强的大模型,甚至在国际上都有不少知名度。但是,渐渐的,DeepSeek有点后劲乏力了。

“DeepSeek是该拿出点新东西了。

最近有一件事情,感触颇深。中国的DeepSeek,在年初的时候突然爆火,成为国内最强的大模型,甚至在国际上都有不少知名度。但是,渐渐的,DeepSeek有点后劲乏力了。

大模型这个领域发展很快,其他家都在快速迭代,一两个月能力可能又提升一大截了。国外,OpenAI GPT系列、Anthropic Claude、谷歌Gemini以及马斯克的xAI Grok,你方唱罢我登场,好不热闹。

在国内,字节豆包、百度文心一言、阿里通义千问(以及开源的Qwen系列),发布会开了一场又一场,不断更新迭代。连前段时间比较沉寂的月之暗面Kimi,也发布了总参数达到1T的Kimi K2,把大模型的参数从“B时代”拉到“T时代”。

反观DeepSeek,其更新迭代的速度似乎比较慢,其使用量在快速下降,甚至慢慢快被人们遗忘了。

笔者以前写文章分析过,觉得DeepSeek应该融资——《DeepSeek绝对应该融资!》。在这篇文章中,笔者当时就曾预言,如果单靠深度求索公司的力量,不融资,不壮大能力,很可能后劲乏力。现在看来,隐约已经有那个苗头了。因为大模型的竞赛,有钱才有算力,才有足够的人才,有钱是必要非充分条件。大模型这个赛道,钱不是万能的,但没钱是万万不能的。现在头部的几个玩家,都是非常有钱的,而且在算力、人才、模型训练与商用方面,砸了非常多钱,效果是立竿见影的。

反观DeepSeek,其实力量就小很多。所以,DeepSeek要保持年初那个突进的势头,还是要增强自身的硬实力。这不仅对DeepSeek重要,对中国的整个智能产业也非常重要。因为,目前国内各个领域的应用软件,接入最多的就是DeepSeek,也就是说,DeepSeek已经成为国内产业智能化的一个关键引擎,他要是熄火了,那会影响整个产业的发展。

盛极而衰的隐忧:

DeepSeek正走入一个“危险区间”

先让我们来梳理一下DeepSeek的发展态势和走向,下面是我们搜集整理的一些数据(可能有不准确的地方,敬请指正):

1月,其开源的推理模型DeepSeek-R1引发了业内震动。模型性能强悍、推理速度快、开放程度高,使得DeepSeek在极短时间内吸引了巨量用户——仅上线20天,全球DAU就突破2000万,APP端日活达到2215万,月活更是高达3370万,累计用户迅速突破1.25亿。这是国产AI应用前所未有的爆发式增长。

到了2月,热度持续攀升。DeepSeek系列模型的日调用量突破1.5万亿tokens,APP日活用户数更是冲上6700万的高位,一时间,DeepSeek几乎成为国内产业智能化的“首选接口”。它不仅是技术的代表,更是一种希望的象征。

然而,高光过后,波动与下滑悄然来袭。

到了4月,根据Poe发布的《2025年春季AI模型使用趋势报告》,DeepSeek R1的使用率从2月峰值的7%骤降至3%,降幅超过50%。5月QuestMobile数据显示,月活用户虽仍有1.69亿,但已出现5.1%的环比下降。到了6月,情况进一步恶化——DeepSeek跌出AI应用榜单前四,月活用户跌破亿级大关,降至9410万,成为发布以来第一次月度负增长。

7月的数据更显警醒:国际机构Semianalysis指出,DeepSeek官网流量较年初高峰下滑近三成,模型的全球用户使用率也显著下降。

这不仅仅是“热度褪去”的自然回落,更是一系列深层问题交织所致:

·竞争全面加剧:随着OpenAI、Google Gemini、Claude、通义千问、豆包、元宝、文心一言、智谱AI等竞品不断发布新模型,在性价比、多模态能力、插件生态等方面形成优势,用户开始外流。

·模型迭代滞后:DeepSeek-R1之后,虽然有一次迭代更新,但迟迟未见R2版本的推出,长期缺乏更新使用户逐渐失去新鲜感与信任感。

·产品体验问题频出:部分用户反映官网访问缓慢、服务不稳定、响应速度波动大,影响使用体验;而这在竞争如此激烈的环境下,是致命短板。就以我自己的使用经历来看,就经常遇到使用中断的情况。究其原因,就是算力不足。

可以说,DeepSeek正从“爆发式增长”阶段,滑入“信任摇摆期”。如果不及时作出战略调整,它可能从一匹黑马变成一支“失速的先锋”。

而这正是我们担忧的核心所在:如果连最有希望的国产大模型也被“困死”在资源、速度和体验的泥潭里,那么中国的AI生态将失去重要支撑点。

DeepSeek为何重要?

它不只是一个模型

如果说DeepSeek的“爆红”令人振奋,那么它的重要性,其实远不止一款模型的性能优势。

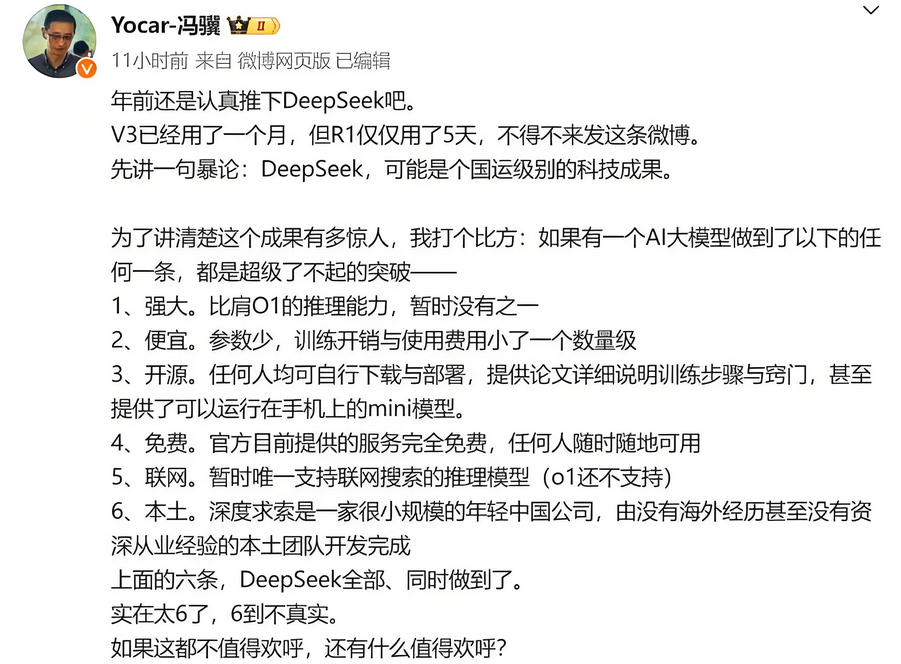

在过去一年里,DeepSeek所扮演的角色,已经逐步从一个技术项目,演变成了中国智能产业生态中的“关键基础设施”。它的技术能力、开放策略与社区影响力,让它成为连接“通用大模型”与“具体产业应用”之间最稳定、最具可控性的桥梁。甚至,《黑神话:悟空》的制作人冯骥称之为“可能是个国运级别的科技成果”。

事实上,DeepSeek的确在大模型领域,承担了堪称“国运”的一些能力和使命。

1. 技术开放,降低了大模型门槛

DeepSeek在R1阶段实现了开源,其模型、代码、推理框架等对外公开,不仅推动了国产大模型的透明化、标准化进程,也让大量开发者得以低成本使用和集成AI能力。相比动辄收费高昂、架构封闭的国外大模型,DeepSeek成为中小开发团队的重要支撑。

无论是教育类AI助手、写作工具,还是企业的RPA系统、客服自动化方案,许多ToB产品都选择将DeepSeek作为底层AI引擎,这不仅是出于性价比考虑,更是出于数据可控、结果可解释、服务可持续的现实需要。

2. 国内开发者与创业者的“默认入口”

在一段时间里,DeepSeek几乎成为国内AI创业项目和开发者的“默认首选”。

你可以在各类AI工具榜单中看到DeepSeek提供的能力被广泛调用,在开源社区里看到成百上千个基于DeepSeek二次开发的项目。这种影响力并不体现在广告或媒体热度上,而体现在代码层、调用层、信任层——这是生态的根本。

这一点极为关键:生态不是靠堆钱砸出来的,是靠人用出来的。DeepSeek在国内AI开发圈的影响力,是其成为“国民级模型平台”的基础。

3. 深度参与智能产业链,是实际生产力的参与者

在中国推动“AI+产业”的过程中,DeepSeek并非“空转”的研究项目,而是实打实地参与到制造业、服务业、政务、医疗、金融等多个场景中。它的模型被广泛嵌入智能客服、AI办公助手、图文生成平台、教育智能体中,承担了实际的工作任务。

可以说,它已经从“技术产品”进化为“基础服务”:如果它停摆,很多企业的智能化功能将失效。

DeepSeek的意义,已经远远超出了一个公司的边界。它不仅是一项技术成果,更是无数人赖以构建未来应用的“公共平台”。

所以,当我们呼唤DeepSeek时,不是在为一家企业吶喊,而是在为国产AI生态、为千行百业的数字化升级争取一个安全、稳定、可控、持久的智能核心。

大模型的战争,

是资本、算力与速度的战争

《DeepSeek绝对应该融资!》这篇文章中,就分析过:大模型之战,早已不再是实验室里的技术比拼,而是一场资源、速度和规模的全面战争。谁能持续烧钱、持续训练、持续优化,谁才有资格活下来,更遑论领先。

在这一点上,DeepSeek的现状,揭示了它正面临的根本问题:它不是技术不行,而是“资源跟不上”。

1.足够有钱,是大模型必要的入场券

放眼全球,OpenAI背后是微软数百亿美元的注资和Azure算力;Anthropic背靠亚马逊和Google的双重投资;xAI由马斯克亲自带队,背后有推特和特斯拉的流量和现金流。

在国内,无论是智谱AI、月之暗面还是MiniMax,都获得了动辄几十亿的融资支持。更不要说阿里通义千问、百度文心一言、字节豆包、腾讯混元了,他们背靠这些科技巨头,能调动的资源量已经上百亿甚至上千亿。

这场比赛,没有资本加持,就等于起跑枪响时还没穿上跑鞋。

而DeepSeek,显然在这场军备竞赛中处于劣势。没有充足的融资,便无法持续采购高性能算力(如H100集群,即使是国内的华为昇腾、地平线等国产GPU,要构建足够的算力集群,投入也不菲),无法组织高质量的数据清洗与指令调优,更无法长期留住顶级工程师与科学家。看看Meta的扎克伯格,在挖顶级人才方面,那挥舞的锄头,一下去就是上千万甚至过亿的年薪。试问,要是阿里、腾讯、字节,也将这动辄百万、千万年薪的“锄头”,挥向DeepSeek的团队,能有几个人不动心?

2. 没有更新,就会被慢慢遗忘

模型技术日新月异。国际上Claude 3、GPT-4o、Gemini 1.5等多模态模型陆续登场,每一次迭代都带来能力飞跃。而国内的竞品也在快速演进,大模型从“基座模型”走向“插件平台”、从纯语言理解走向多模态+工具调用的阶段。尤其是阿里巴巴的Qwen系列模型,今年的发展势头尤其迅猛,Qwen2.5-Max在Arena-Hard、LiveBench等基准测试中超越了DeepSeek V3。2025年4月,阿里巴巴还发布Qwen3系列,包含0.6B到235B的Dense和MoE模型。

而DeepSeek的最新核心版本,依然停留在R1阶段,迟迟未见R2或更高阶版本发布。对于用户而言,等待更新的耐心是有限的;对于产业而言,落后就意味着系统集成和智能能力将落后整个市场半个节拍。

大模型市场是“快鱼吃慢鱼”,而不只是“强鱼吃弱鱼”。你哪怕很强,但只要慢,就可能被别人赶超。

3. 没有生态,就是孤岛

生态系统不是一蹴而就的,它需要持续的投入与耕耘。从插件机制到第三方模型接入,从开发者社区运营到产业落地服务,每一项都需要资金、人力、资源和耐心。

而目前来看,DeepSeek的生态建设还远未成形。在OpenAI建立起ChatGPT插件生态、Claude支持长上下文对话、多模态输入、开发者工具链时,DeepSeek仍在为稳定R1模型和优化网页服务体验而努力。

在“生态为王”的时代,没有持续资源支持,DeepSeek可能会被困在原地,无力前行。

DeepSeek的问题,不在于它不优秀,而在于它太孤独。它仿佛一辆造得精巧的赛车,却没有油、没有维修站、也没有足够的赛道。它被技术推到了舞台中央,却没有被资本和资源托举到新的高度。

“人民呼唤DeepSeek”,

因为我们不能没有它

DeepSeek之所以重要,不只是因为它技术领先、用户多,更因为它所承载的,是一代人对国产大模型的信任,是一整个智能化社会对“可控、安全、稳定”的根本诉求。

今天,我们呼唤DeepSeek,不是出于情绪,而是因为现实已经无法离开它。

1. “人民”是谁?是每一个被AI改变的普通人

“人民”不是抽象概念,而是每天在用DeepSeek做事的人。

是开发者,在GitHub上基于DeepSeek构建自己的开源应用;

是创业者,把它作为公司底层能力写进BP和产品架构图;

是普通职员,用它生成报告、润色邮件、提高效率;

是教师、医生、律师、公务员,用它提升服务智能化水平。

这些人,不需要情怀,他们只需要一个好用、稳定、不会突然涨价、不会“墙外断供”的模型。而DeepSeek,曾经是他们最信赖的选择。

如今他们的信任开始动摇,他们正在寻找替代方案。而这种转向,若无法挽回,将意味着整个国产生态的断裂。

2. “不能没有”的理由,不是技术,是结构性依赖

我们已经不是在讨论“选哪个模型更厉害”,而是在面对一个关键问题:如果DeepSeek不行了,我们的AI主权还能靠谁?

今天的大模型,早已成为基础设施,类似电网、通信、操作系统。你用哪个大模型,不再是偏好问题,而是生死存亡的问题。

DeepSeek作为当前为数不多能在技术上与国外竞争、又能为国内产业所用的模型,如果被边缘化,中国AI的中小生态将大量萎缩,大量系统将不得不回归“外部平台”,核心技术路径将重新依赖国外。

这不是技术问题,而是战略风险。

3. 这是一次社会性呼唤,而不是企业性请求

今天我们说“人民呼唤DeepSeek”,并不是在为一家企业呐喊,而是在为整个智能化转型争夺“一个安全的未来”。

这不仅是开发者、企业用户的呼唤,更是监管者、资本方、政策制定者必须认真倾听的声音。

·是不是该为DeepSeek这样的团队设立绿色融资通道?

·是不是该从国家战略层面将其纳入产业重点扶持目录?

·是不是该引导更多资源投向这些有技术、但缺资本的关键支点?

这不只是一次商业决策,这是一次公共抉择。

DeepSeek不仅是一个模型,更是一面镜子,它照出了中国AI生态的机会与隐忧,也照出了我们是否有能力守住技术自立的底线。

该给DeepSeek加把火,提提速了

DeepSeek的问题,已经不只是一个团队能否“翻身”的问题,而是中国大模型战略是否能持续推进的现实考题。

它既是技术力量的缩影,也是生态战略的试金石。今天它受困,明天可能就是更多小而强、技术优却资源薄的AI团队集体熄火。如果没有系统性的支持与资源倾斜,我们将无法构建真正可持续、可控、可用的国产AI生态。

现在,是时候有人出手了。

1. 产业要有“关键支点意识”

在芯片、通信、基础软件上,我们已经看到“关键支点断裂”带来的代价。在大模型这个新的基础设施上,不能再重蹈覆辙。

DeepSeek不是一家普通创业公司,它已经成为“结构性节点”。应有政策扶持、专项资金、绿色通道,保障其技术演进不中断、生态建设不崩塌。

不求“扶上天”,但至少要“稳住它”。

2. 资本要看懂什么是真正的底层价值

当下资本市场热衷投“商业化快、爆点多”的AI产品,但真正构建长期壁垒的,是DeepSeek这样提供通用智能能力的基础团队。

他们也许短期不赚钱,也许不够“性感”,但他们是真正撑起一整片生态森林的“地基”。

资本要有穿透力——看清谁在做“短期热闹”,谁在做“长期不可或缺”。

问题的关键,

还是在于DeepSeek团队的选择

DeepSeek团队也要清醒地看到,当前的沉默与保守正在消耗用户的信任红利。应该大胆融资、拥抱外部资源,建立更清晰的产品节奏和社区运营机制。

不要执着于“自我控制一切”的完美叙事,而是要构建一个“全社会参与”的长期模式。

真正有理想的技术团队,不是闭门造车,而是敢于承担成为“公共平台”的风险与责任。目前DeepSeek团队的气质,是一种典型的“工程师驱动型团队”:专注技术细节,强调模型性能,追求产品闭环与自我掌控。这种风格在起步阶段是优势——它能保证模型质量、保持稳定性、快速迭代核心技术。

但一旦走到基础设施级别的位置,角色就需要转换。

不是继续做一个“高水平技术项目”,而是成为一个面向社会、面向产业的战略型平台。

而这种转变,要突破“心理锁”:

1. 走出“工程完美主义”

DeepSeek团队对模型训练和工程闭环有很强的掌控欲,追求“做得足够好再发布”,这在技术层面无可厚非。但现实是,大模型市场不等人。

OpenAI的产品更新节奏几乎是“敢试错、敢上线、敢迭代”的典范,Claude的Claude 3系列也是在快速演进中反复调优。今天的模型产品,讲的是速度和适应性,而非完美主义。

DeepSeek不能一再“等模型调完了再发”“等全栈闭环了再开源”,因为这意味着市场节奏、开发者信心、媒体注意力都在流失。

2. 放下对资本的“洁癖”心态

据多方观察,DeepSeek团队在过去一段时间内对于外部资本的态度较为克制,担心“资本干预决策”、“被裹挟”、“稀释控制权”。这种态度可以理解,但如今已不合时宜。

现实是:资本不是威胁,而是能源。不引入资本,不扩大资源池,就等于把自己困死在“节衣缩食”的生存模式中。

而当DeepSeek已经成为“国家级模型平台”的候选人,它就不只是技术团队的私产,而是具有公共属性的战略平台。此时应追求的是共治结构,而非控制权独揽。

可以参考的路径包括:

·引入战略性国资背景,保障发展方向的长期性;

·设立多方共治的董事会或顾问机制,避免“一家说了算”;

·开放部分股权、资源、平台能力给生态伙伴,共建共治。

只有放下“封闭而完美”的工程型思维,DeepSeek才能完成从优秀技术团队向关键基础设施运营者的转变。

DeepSeek的技术基础是硬核的,用户信任曾是真实存在的,但如果团队不在战略思维、开放姿态、资源引入上发生转变,它就无法支撑起中国AI生态赋予它的角色期待。

时代赋予了它不止一把螺丝刀,而是一把钥匙。打开门的,不只是代码,还有格局、胆识和合作。

人民呼唤DeepSeek,不是因为它完美,而是因为它可贵;我们支持它,不是出于情怀,而是因为它撑起了智能时代中国自主可控的希望。

如果这团火真的熄灭了,我们可能再等很久,才等到下一个“曾经有可能”的窗口。

我们不能等DeepSeek沉没后,才意识到失去了什么。

我们呼唤DeepSeek,因为我们呼唤一个能代表中国智能化未来的选择;

我们呼唤DeepSeek,因为我们不想在关键技术节点上,只剩依赖与妥协;

我们呼唤DeepSeek,因为我们需要一个自己掌控的、可持续的智能核心。

我们呼唤DeepSeek,不是因为DeepSeek需要被拯救,而是因为我们不愿意看到一个希望就此凋零。

来源:数据猿

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜