OpenAI“借尸”SAP,撞开德国的数据铁幕?

Caro | 2025-10-29 20:33

【数据猿导读】 近期,SAP、OpenAI和微软共同宣布了一项三方合作:OpenAI的大模型能力将首次通过SAP的Delos Cloud,以符合欧盟数据主权要求的方式,服务于德国的公共部门。

“谁是我们的SAP?

近期,SAP、OpenAI和微软共同宣布了一项三方合作:OpenAI的大模型能力将首次通过SAP的Delos Cloud,以符合欧盟数据主权要求的方式,服务于德国的公共部门。

消息并未引起过多关注。这家来自德国的软件公司,此前很少成为生成式AI世界中的主角。合作也并不涉及新的模型发布或突破性技术,仅是一场“部署路径”的谈判落地。但对公共部门而言,这场合作的意义不同于以往。

它让OpenAI的能力,第一次可以在不违反欧盟隐私和数据出境法律的前提下,被正式引入到政府业务流程中。这不是一次“模型出口”,而是一次“制度层集成”——模型能力、监管政策与本地合规机制的三方接驳。

SAP不负责建模,也不是提供算力最多的那一方,却承担了最关键的角色:做政府可信任的中介。

如果说消费级AI的重点是“模型能做什么”,那么企业级、政务级AI的落点,是“谁负责,谁守门”。后者的落地,不仅取决于技术本身的性能,还要看它能否嵌入到一个复杂的本地合规系统中,成为制度的一部分。

AI如何在制度中生长、在信任中运行,是下一阶段最核心的问题之一。SAP、OpenAI和微软给出了一个新的结构提案。

也许,未来几年,我们可能会看到“法国版”“沙特版”的OpenAI。它们的共同特征不仅仅是技术领先,还是合规、可控、可信。

德国正在率先做一次试验。而SAP这家老牌软件公司,在这一轮试验中,扮演的是一个不太硅谷、但很关键的角色。

一场三方协作,却各有边界

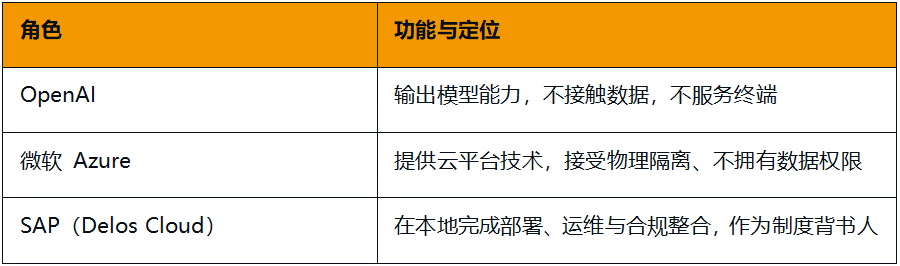

这场“德国版OpenAI”计划,看上去是三家公司——SAP、OpenAI与微软——的合作。但他们分工明确,边界清晰,各自的战略诉求也并不相同。

这恰恰是它能落地的前提。

OpenAI:输出模型,但不承担主权责任

OpenAI提供的是其核心资产——大语言模型能力,包含ChatGPT系列。但它不直接对接终端客户,也不接触德国政府的数据。

在此次合作中,OpenAI提供API接口,能力由Delos Cloud调用。它是这套系统的“模型引擎”,但不负责合规、不处理数据、不参与部署。这对OpenAI来说,是拓展全球政企市场的一种“最小权限”策略——保留技术控制力,规避数据主权争议。

Sam Altman在项目宣布时说:“德国是工程与技术先驱,已有数百万用户在使用ChatGPT。我们希望把AI的潜能扩展到公共服务领域。”

这是一种间接落地模型能力的路径:技术供给者把合规和运营责任交由合作伙伴,自己只提供“能力层”。

微软:作为“隐身的主权云提供商”

微软在这场合作中提供的是Azure平台技术。但德国政府与SAP的要求是:“数据必须完全本地化,运行在物理隔离的基础设施上。”

SAP运营的Delos Cloud,基于Azure Stack,但在德国本地独立建设,数据不与微软全球网络互通。微软不拥有数据访问权,也不参与日常运维。这是典型的“主权云”部署方式。

微软CEO Satya Nadella表态:“我们将确保平台在数据隐私、法规遵循与运营韧性方面达到最高标准。”他强调的是能力支持,不是控制权。

对微软来说,这是一个可接受的角色——它更关注基础设施层的全球渗透,而不是每一个客户数据的拥有权。

SAP:承担信任与落地的核心责任

SAP是这套结构的“中间层”,也是它能成立的关键。

SAP既是这场合作的“运营方”(Delos Cloud为其子公司),也是“集成方”(负责将OpenAI模型接入业务流程),更重要的是——它是“信任代理方”。

德国政府之所以接受这套结构,很大程度上是因为SAP的身份:

·德国本土企业;

·服务公共部门超过二十年;

·理解政府流程、行业语言、合规细则;

·有运营本地数据中心的经验和能力。

这使SAP成为一种新的角色——技术中介者×合规背书人×落地运营商。

它不建模,但决定模型如何被使用;不主导基础设施,但负责系统集成与政府信任。它是这场协作的“制度桥梁”。

三方协作的真正意义:模型能力+主权技术+合规代理

这套架构不是一家公司的闭环产品,而是三家公司的制度拼图。

它的组成要素是:

·一个全球领先的模型(OpenAI);

·一个本地合规的云底座(Azure in Germany);

·一个深耕政务与行业的运营商(SAP)。

任何一个角色缺位,这种组合都无法成立。

它也揭示了一个趋势:未来的AI大模型要进入政企市场,靠一个厂商是不够的。它需要“制度结构能力”——有人供能力,有人保合规,有人做背书。

为何德国选择从公共部门开始?

这次合作中最特别的部分,是谁来用这个AI。

OpenAI并不是第一次向海外市场拓展,但这是它首次明确定位服务对象为“公共部门”,包括德国政府、行政机构和研究机构。

SAP×OpenAI×微软为此做出大规模改造:物理隔离的数据中心、合规审计机制、本地法律框架适配。而选择将这些资源优先用于公共系统,并不是偶然。

德国政府要推动AI,也必须维护主权

德国的数字化进程长期以来节奏缓慢,尤其在公共部门——政务流程、社会保障、医保、交通、司法等领域,大量系统依然运行在上世纪的逻辑之中。

2023年,德国政府提出《数字战略2030》和《高科技议程》,将AI写入国家经济增长目标:到2030年,AI驱动的价值创造要占GDP的10%。但真正的问题不是“有没有AI”,而是能不能安全地使用AI。

欧洲市场对数据主权的敏感,远高于其他地区:GDPR是全球最严的数据保护法;德国国内长期对“美式科技控制论”保持警惕;政府系统尤其强调“本地运行”“本地监管”“本地服务商”。

这意味着任何一个AI系统要想进入政府流程,必须先回答两个问题:

1.数据会不会离开德国?

2.系统出了问题,谁负责?

如果不能给出明确答案,它就不会被采购,不管多智能。

公共部门是最难攻克、但也最具象征意义的领域

相比企业市场,公共系统的数据类型更加敏感:财政预算、居民医保、劳工档案、国有资产、能源调配。

这些系统更新极慢,但一旦更新,也会绑定数十年。德国政府正是想借此项目做一件事:证明生成式AI可以在监管要求最严苛的领域中,以合规形式运行。

如果这能成立,那么AI的制度可接受性就能被扩大,推动整个社会对其的采纳。

这是一种策略性的“高门槛先落地”路径:不是从最简单的客服场景开始,而是从最难落地的主权场景入手。这也是SAP所擅长的路径——政务、医疗、公共事务,它做了二十年。

对SAP来说,这不仅是一个项目,也是平台重建的机会

SAP过去几年在云转型与AI能力建设上动作缓慢,曾一度被外界认为“掉队”。

但它有一个别人难以复制的优势:对欧洲政府系统流程的长期理解与粘性关系。这一次,它把这个“行业门槛”变成了“AI集成门槛”。

它不需要拥有最强的模型,只需要构建最可信的通路,把模型能力安全地“带入体制”。

SAP在宣布该项目时承诺:未来十年将在德国和欧洲投资超200亿欧元,用于AI数据中心、软件系统与公共服务数字化。这是一种新基建,也是一次战略级平台再造。

公共系统的接受门槛,是AI模型的制度检验线

ChatGPT能写文案,能写代码,但不能自动被允许介入预算审批系统。

这就是制度边界与能力边界的差异。

SAP×OpenAI在德国做出的架构,是对模型能力制度化的一种回应:它不仅强调模型能生成什么,更强调模型是否能在“政务制度”中安全存在、稳定运行、可追溯回溯、可以被问责。

德国政府选择从这里切入,是因为它要的不仅仅是“好用”,还是“可用”。可用,首先必须是可信的。

德国的结构能被复制吗?

SAP×OpenAI×微软在德国完成的合作,被称为“德国版OpenAI”。它提供了一种可信架构:生成式AI技术可以在一个拥有高监管、强数据主权意识的国家,以可接受的方式落地。这为许多希望部署AI的政府和高敏行业提供了参考。

但这套架构并不轻易可复制。

1. 三个角色缺一不可:模型公司、云基础设施、本地整合者

这套结构成功的关键,是角色分离且边界清晰:

要复制德国模式,必须在本地也具备这三种能力的组合体:技术能力+本地合规中介+政府信任关系。问题在于,并非每个国家都拥有“自己的SAP”。

2. 谁可能成为下一个复制点?

法国

特点是:法国政府长期推行“数码主权”(Souveraineté Numérique)政策;拥有Atos、Orange、Thales等本地IT服务商;正在推动“法国云”计划,要求政务系统上本地运营商控制的云;欧盟框架下与德国合规标准相近,有能力复制“SAP结构”。

但是,难点在于,法国本地服务商的产业能力仍低于SAP,在整合模型能力方面经验有限。

沙特/阿联酋

这些中东国家,政府意志强,资金充足,对AI表现出强烈战略投资兴趣;拥有主权基金、大型国有云计算平台、强行政执行力;沙特近年与华为、谷歌、OpenAI、AWS都有深度合作尝试;更可能采取“模型外采+本地部署+政府运营”的结构。

其优势在于,决策链短,基础设施建设速度快。但难点是缺乏长期的政企技术服务商生态,“制度代理人”角色不清晰,尚未建立开放式责任框架。

印度

印度市场的特点是:拥有大量本地云计算公司和外包开发能力;印度政府鼓励本地模型训练与政务数字化;具备将AI模型“服务化”接入政府平台的技术人才与操作经验;有可能构建印度本地的“主权大模型服务版本”。

问题在于本地云基础设施与监管标准尚未形成统一框架,存在“多云碎片化”风险。

巴西/墨西哥/非洲部分国家

这些国家和地区,AI市场需求在增长,政府系统数字化起步;更有可能成为未来“开放式合规AI服务”的市场,而非制度定义者;若复制德国模式,通常会依赖外部云厂商与国际模型公司本地落地。

但是,他们的合规机制薄弱,本地技术服务商能力有限,无法承担“信任代理”职责。

3. 主权AI服务结构的复制难点,不只是技术,还是制度接口

德国模式看起来是一个“产品结构”,实质上是一个“制度结构”。

复制它,不是找到三个技术服务商就能落地,而是必须满足:

1.强数据主权意识与法律支持(如GDPR);

2.本地可信的技术集成商/运营方,能为模型接入承担责任;

3.政府采购体系能接受“多方协作+权责分离”的运行结构;

4.外资模型公司愿意接受“去控制化”合作模式。

这意味着德国模式的复制门槛很高,不只是因为技术难,而是制度复杂。

尽管复制德国结构的前提苛刻,但它揭示了一个清晰趋势:生成式AI在全球范围的政府与企业级部署,不会是一种结构,而将是“主权变体”下的多版本共存体系。

我们可能会看到:“法国本地化大模型”运行在OVHcloud;“沙特主权模型”部署在阿美石油的数据中心;“印度模型市场”由多个中小公司提供API,通过政策引导构建沙箱;“拉美国家”使用微软或AWS云,但设置本地数据缓存与访问中转层。

结构不同,但共同点是:数据留本地;服务商身份本地化;模型公司退居能力提供者;合规流程内建。

OpenAI在德国落地,靠结构妥协,因为SAP能帮它变成一个“合规系统的一部分”。

它教会市场一件事:在高敏行业与政府场景中,AI的“产品”落地的关键,是它能否成为制度的一部分——可治理、可问责、可持续运行。

这套逻辑,未来几年将在不同国家、不同场景中被反复试错、局部采纳。

德国不是唯一答案,但是一个明确的方向。

谁是我们的SAP?

生成式AI的全球化,不只是技术出海,更是制度适配的能力出海。

不是“我们有大模型”,就可以在全球复制ChatGPT的成功。

如果要进入欧洲、进入中东、进入南亚……任何一个具有数据主权意识、监管约束复杂的地区,我们也需要找到自己的“ SAP”:能读懂当地行业语言;能承接合规责任;能嵌入已有政企流程;能代表本地信任体系;能让技术以“安全形态”被采纳。

大模型公司需要的,不仅仅是代理商,而是像SAP这样的结构性搭档。

他们负责把模型转化成制度允许的形态,把技术能力变成商业结构中可以被接受的一环,他们的价值在于“能否让一个异地技术成为本地系统的一部分”。

那么,谁是我们的SAP?

谁能帮我们的模型,在他国的制度边界内“合法存在”?

谁能替我们的技术,完成一场信任的中介与结构的整合?

中国AI如果要走出去,走向全球,这是需要回答的问题。

来源:数据猿

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜