RAG是AI版的“油电混动汽车”?

原创 一蓑烟雨 | 2025-10-13 21:42

【数据猿导读】 在AI应用的热潮中,“企业知识库问答”“智能客服”“内部文档检索”等落地场景几乎都指向同一种技术路径:RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成,它通过引入外部知识库(如文档库、数据库等),增强生成模型的回答准确性与相关性)。

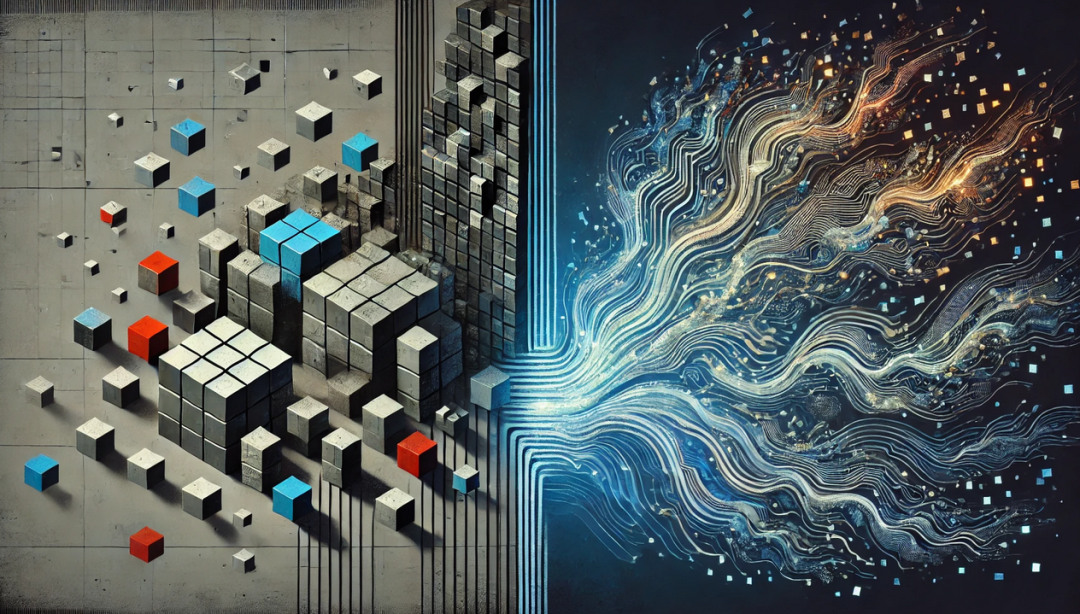

“也许,RAG就像是“油电混动汽车”,是“纯电时代”的一个过渡品。

在AI应用的热潮中,“企业知识库问答”“智能客服”“内部文档检索”等落地场景几乎都指向同一种技术路径:RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成,它通过引入外部知识库(如文档库、数据库等),增强生成模型的回答准确性与相关性)。

它听起来合理,也确实有效。通过构建知识库、生成向量索引,借助大模型将召回片段拼接成答案,企业便能拥有一个“具备知识能力的AI助手”。

短时间内,RAG成了几乎所有AI服务商的“标配功能”。从创业公司到大厂开放平台,从SaaS工具到中台集成方案,RAG被视作连接大模型与业务知识的“黄金路径”。

但问题是:我们真的理解RAG的边界了吗?

它能召回资料,但不能解释关系;它能重述句子,但无法推理常识;它能让模型“引用信息”,却无法让模型“理解内容”。

RAG解决了问答系统的“数据可用性问题”,却没有解决智能系统的“知识理解问题”。我们以为模型更聪明了,其实只是把原来的“百度百科”换了种问法。

RAG不是未来,它只是通往未来的临时工具。

为什么大家还在RAG上“自嗨”?

当一个技术被广泛采用,而其核心问题却迟迟未被解决,原因往往不只是技术本身,而是它满足了一种心理安全感。

RAG正是这样一种方案。

它不完美,却足够“可交付”;不智能,但看起来“有结果”;做不了推理,却能给出“看得懂的答案”。

对企业来说,它是一种“确定性幻想”

在AI尚不稳定、不确定性极高的环境下,RAG为企业提供了一个安慰性的“可控系统”:

数据是自己的→不用担心AI乱讲;

文档是静态的→输出不会“跑偏”;

模型只是“润色器”→责任逻辑清晰可控。

它满足了企业对“输出一致性、内容合规性、部署可控性”的刚性诉求。

但同时,它也让企业误以为自己已经“用上了AI”。实际上他们用的,是一个升级版的文档检索工具,不是智能体,更不是认知系统。

对服务商来说,它是一种“工程幻觉”

RAG的另一层“迷人之处”是它非常容易部署:有现成的框架(LangChain、LlamaIndex);有开源向量库(FAISS、Milvus);有成熟的大模型API(DeepSeek、通义千问、文心一言、元宝等)。

这就意味着:即使团队并不具备模型调优、结构设计、数据工程等能力,也可以用RAG快速搭出一个“可演示系统”。甚至连业务都能“看懂”,交付周期快、合同好签、验收标准清晰。

所以很多RAG项目背后,根本没有AI能力的提升,只有工程流程的外包包装。

对市场传播来说,它是一种“伪智能包装”

RAG生成出来的内容非常“像样”:有结构、有格式、有语气、有标题,看起来“答得不错”,实际只是把文档润色了一遍,输出稳定、文字自然、逻辑模糊但不离谱。

这就造成了一种错觉:“它好像懂我在问什么。”

用户满意,客户开心,服务商交付,投资人看到“Demo挺像回事”。但这恰恰就是幻觉的源头:我们被“语言流畅性”误导成了“认知能力”。

某种程度上,RAG不是被技术推动的,而是被现实焦虑推举起来的。它满足的是“我们想用AI、又怕用错AI”的集体情绪。而这个情绪,也正在悄悄地拖慢我们真正进入AI时代的脚步。

RAG的硬边界:

它根本无法解决的,是理解与推理

RAG并不是无用的。它解决了许多工程问题,尤其在企业知识检索中确实带来了效率提升。

但如果我们将它看作未来智能系统的核心方案,那么就必须正视它的几个结构性瓶颈:它不是理解,它不具备思考,它无法推理。

1. RAG不会“理解”,它只会“贴答案”

大多数RAG系统采用的是语义匹配策略,它通过embedding(嵌入式表示,指的是将高维数据【如文本、图像、音频等】映射到低维向量空间的过程),将问题与文档段落转化为向量,再从中找出“最接近的几段”拼接给大模型参考。

但语义接近≠信息相关,更不是“知识匹配”。

举个例子,你问“如何处理团队成员之间的分歧”,RAG很可能召回的是“公司处理冲突的规范流程”,而不是“情境判断下的管理策略”。语义上接近,认知上却偏离了真正意图。

模型没有“理解你问的问题”,只是“照着你用的词去找词相近的段落”。

2. RAG无法穿透上下文,也不能做链式推理

真实问题往往不是一句话能问清楚的,它需要多轮澄清、隐含假设、逻辑递进。RAG对这种需求的响应能力极其薄弱:

-每次检索是孤立的,不具有对话上下文的长期记忆

-无法进行多跳逻辑串联(例如:根据上条规则判断结果→再根据结果找对应处理方式)

-信息碎片化严重,生成输出常常“词句通顺、逻辑破碎”

你让RAG系统回答一个跨文档融合的问题,例如“公司去年销售增长背后的关键原因是哪些?”它可能召回几段销售数据分析的文档,却无法将“因果”逻辑串起来,因为它压根不具备这样的推理能力。

3. RAG输出,模型说了什么,连自己都不知道

RAG系统还有一个普遍隐患:召回不可信,输出不可控。

具体来看,可能存在的问题包括,向量检索缺乏“显性规则”,召回片段常出现“错位”与“冲突”:

-用户问的是A,系统找来的是A的相邻话题

-模型混合生成,内容合乎语法但逻辑混乱

-段落冲突时,模型更倾向于“掺着说”,而非判断哪个是对的

你以为它回答了,其实它只是“润色”了你给它的段落。

RAG是个“召回+拼接”的方案,它适合解决“找不到资料”的问题,但不适合应对对知识的真正使用。

它更像是一个“临时外挂”,把“人类理解”外包给了数据库,把“AI理解”简化成“上下文拼贴”。

真正的问题是——我们在用一个检索工具,期待它具备认知智能。

真正的解法:知识与大模型的正确关系不是外挂,而是内化

如果RAG的问题在于“知识在外部”,那么真正的解法,就必须让知识走进模型的内部,成为它理解世界、推理问题的一部分。

这才是人类所谓“认知能力”的基础:我们并不是每次都查资料,而是在脑中具备一种结构化、内化过的知识模型。

我们希望AI能像人一样使用知识,但人用知识的方式不是“找段落”,而是调用记忆、做概括、进行结构化判断。

真正的智能系统应该能:理解概念之间的关系(“公司治理”与“风险防控”有何逻辑联系);迁移常识(从“员工请假流程”推理出“员工缺岗的应急响应机制”);推断语义下的目的、假设与后果(而不仅是找句子“相似”)。

而这些,是RAG无法完成的。只有将知识“内化进模型参数”,让它成为模型“思维结构”的一部分,才可能实现。

那要实现这个目标,有哪些可能路径呢?

路径之一:知识内化微调(SFT+LoRA)

要让模型“学会”知识,而不是“借用”知识,当前比较成熟的路径是微调(fine-tuning),尤其是配合LoRA等轻量级方法进行有针对性的知识注入。

这种方式强调:用高质量、高关联度的知识做训练,不是全量灌输,而是结构性示范;让模型在理解任务目标的同时吸收知识语境,而不是拆成“召回→重组”两步;最终实现模型在参数层“记住”知识的方式,而非prompt层“复制”知识。

内化后的模型,哪怕“没看到那段文档”,也能做出合理判断。

路径之二:Embedding对齐+多跳推理架构

RAG本身不是完全无用,但它要与模型“思维方式”对齐,才能提升质量,而不是制造幻觉。

优化embedding方式:不仅做“语义匹配”,而是做任务匹配+意图对齐+上下文融合;加入推理链设计:将多个召回结果在结构上串联,而非平铺堆砌;结合知识图谱、因果图谱等结构型知识,形成“模块化逻辑链条”。

这类融合式架构,已经在少数企业级场景(如医疗、金融)中出现雏形。但它的重点是:RAG不再是“答案源头”,而是推理组件之一。

真正强大的模型,不是记住答案,而是知道“如何得出答案”;不是“贴近知识”,而是能“把知识当作逻辑系统”来使用。

RAG是过渡,而非未来,

真正的知识智能仍在前方

技术发展有时是一条捷径,有时却是一道幻象。

RAG的出现,确实帮我们在短期内解决了“知识如何接入模型”的工程问题。但当它被当作“终极方案”反复推崇,甚至成为AI落地能力的代名词时,我们就必须冷静地问一句:我们是在让模型变得更聪明,还是只是在让它“看起来像是懂了?”

真正的智能,从不是“调用文档”,而是在理解语义、结构逻辑和常识背景之后做出判断与表达。

RAG做不了这些,它是外挂,不是大脑。

就像互联网刚诞生时,门户网站是最早期的信息分发方案——它曾代表技术突破,但终将被新的结构所替代。RAG今天的价值也是如此:它是一个过渡性的实用工具,不是一个能通往认知智能的长期答案。

未来的大模型,不会依赖召回系统喂给它“知识”,而是会像人类一样,从经验中提取规则,从规则中构建世界。

当你在问一个问题时,它不需要“找段话给你看”,而是会告诉你:“这是怎么回事,它是如何运作的,它会如何演变。”

那一刻,我们才真正进入了AI与知识结合的时代。

现在,不过是路上。

来源:数据猿

刷新相关文章

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜