AI Agent ,风口上的“猪”?

【数据猿导读】 如果你关注AI圈,最近一定被“AI Agent”这个词刷屏了。仿佛一夜之间,智能体(Agent)成了新一轮科技革命的代名词。

“AI Agent是下一个移动互联网,还是下一个元宇宙?

如果你关注AI圈,最近一定被“AI Agent”这个词刷屏了。仿佛一夜之间,智能体(Agent)成了新一轮科技革命的代名词。

但热度越高,疑问也越多。有人认为AI Agent是通向AGI的关键台阶,也有人说它不过是“大模型套壳自动化”的炒作翻版。技术论坛里一边在高喊“新范式已来”,另一边却在吐槽“部署一个Agent不如自己手动点点快”。

到底,AI Agent是风口,还是泡沫?是真正的范式突破,还是又一次炒作浪潮?

这篇文章,我们将试图跳出喧嚣的叙事,系统梳理:

什么是AI Agent,它为什么在此刻爆火?

它到底带来了哪些真实的价值,又有哪些地方被严重神话?

当前Agent技术还面临哪些挑战与瓶颈?

对从业者、产品人、企业来说,又该如何看懂、看透、看准这一波浪潮?

风口未必都是泡沫,但真正的趋势,也往往掺杂着误解与浮躁。理解AI Agent,才可能在这场智能化新战局中,占据先手。

AI Agent是什么?为何在此刻爆火?

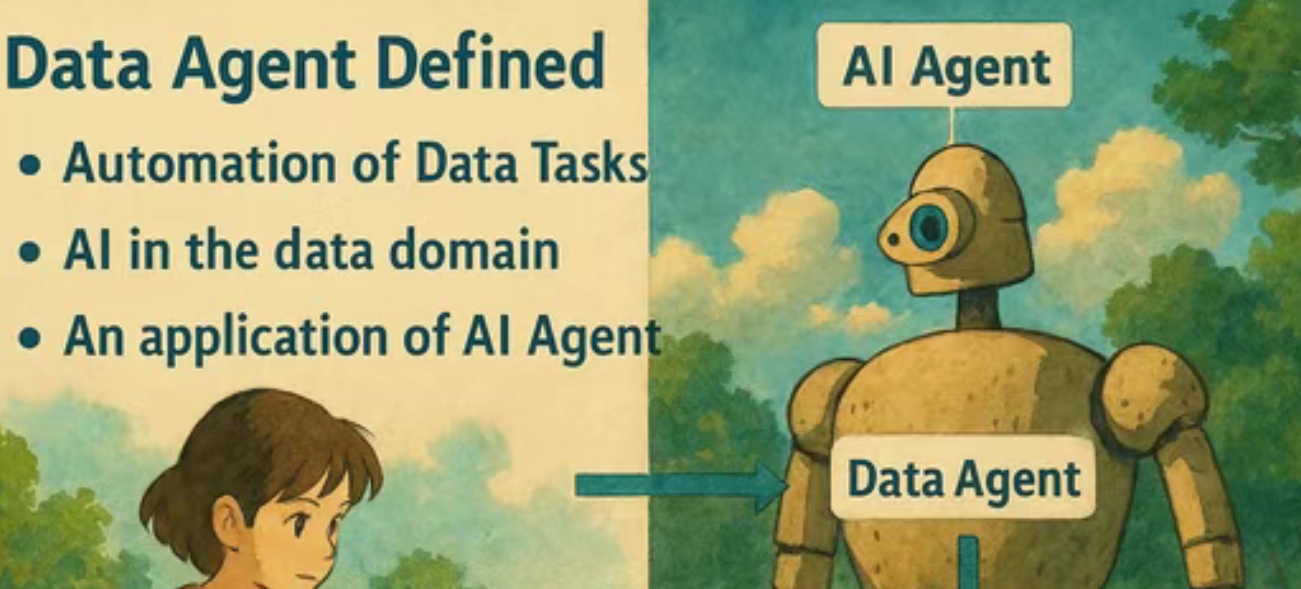

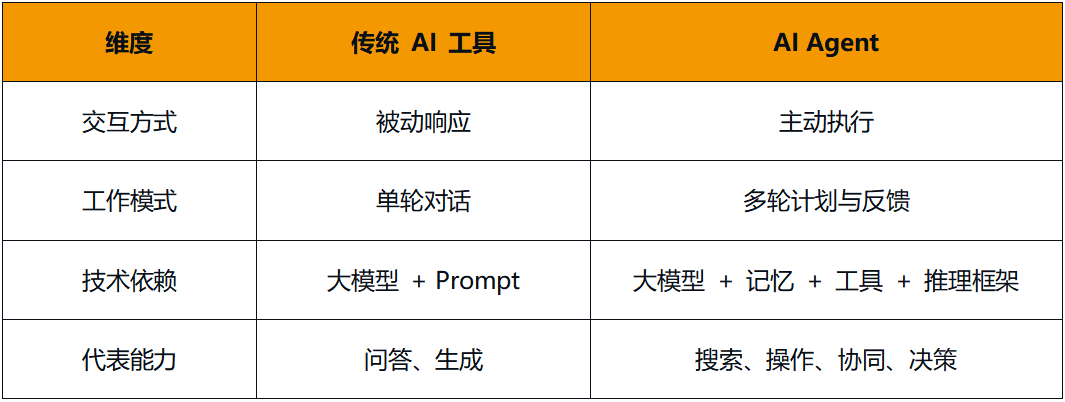

简单来说,AI Agent(智能体)是一种能够自主感知、决策、执行任务的AI程序。与我们熟悉的聊天机器人不同,AI Agent不只是被动回答问题,而是具备目标感和行动力的“任务代理者”。

它不仅能理解指令,还能规划步骤、调用工具、检索信息,甚至根据反馈进行自我反思与调整。用一句话总结,AI Agent让AI从“说得好”走向“做得成”。

核心特征:与传统AI工具的本质区别

AI Agent并不是“AI聊天机器人的升级版”,而是一个具备自主行为能力的系统架构,它融合了LLM(大语言模型)、工具调用(Tool-use)、记忆机制(Memory)、推理与反思(Reflection)等能力,使AI更接近“具备执行力的个体”。

爆火原因:三股技术力量在2025年后交汇

AI Agent并不是2025年才有的概念,早在过去十年,“智能体”就已在强化学习、RPA、自动驾驶等领域被广泛讨论。但真正让它成为大众热议焦点的,是以下三大力量的收敛:

1.大模型能力质变:

DeepSeek、通义千问、GPT-5、Claude、Gemini等具备多轮理解、任务规划与复杂指令处理能力,为Agent提供“认知大脑”。

2.工具生态与开发框架兴起:

MCP、A2A、LangChain、Auto-GPT、CrewAI、OpenDevin等涌现,为构建多步骤智能体提供基础设施。

3.用户期待与想象力跃升:

从“会聊天”到“会干活”,用户对AI的认知开始转变,催生了对“AI助理”、“AI员工”的真实需求

AI Agent的爆火不是偶然,而是模型能力+工具框架+认知跃迁三重驱动的结果。它的兴起,标志着AI正从知识输出阶段,迈入行动执行时代。

AI Agent的真实价值:趋势不是噱头

在AI领域,“炒作”与“趋势”常常交织在一起。但判断一个技术是否具备长期价值,关键要看它是否改变了用户的使用方式、软件的构建逻辑、企业的效率模型。AI Agent在这三方面,的确带来了值得重视的结构性变革。

1. 从“对话助手”到“任务执行者”:能力边界的跃迁

大语言模型本质上是“语言生成引擎”,擅长对话、问答、写作、总结,但难以自动化执行任务。AI Agent的最大价值,是把模型的能力延展到“行动层”。

以一个常见场景为例:

传统模型:你让GPT写一封邮件,它会输出正文,但你得手动复制粘贴到邮箱。

AI Agent:你下达“给客户写封会议纪要邮件”指令,它会调出内容、打开邮箱、发送邮件,并记录行为日志。

这种“完成任务”而非“给出答案”的能力,是AI Agent的质变所在。

2. 重构人机协作方式:从按钮点击到意图驱动

过去几十年,软件的交互范式都是基于“按钮”和“流程”的——用户点击按钮,系统执行任务。

AI Agent带来的是另一种模式:你说出意图,系统理解并主动规划、完成任务。

这就好比从“命令-执行”模式,升级为“目标-代理”模式。

这不仅让人机交互更自然,还能显著降低复杂任务的操作成本,释放大量“脑力劳动型”岗位的效率。

3. 企业自动化的新支点:轻量、柔性、可扩展

与传统的RPA(机器人流程自动化)相比,AI Agent最大的不同在于:

更强的泛化能力:适应复杂、变化频繁的任务流程;

更低的配置成本:无需大量规则配置,可通过自然语言驱动;

更高的自我优化能力:通过反思机制不断调整行为策略。

它有望成为未来企业流程自动化的“新中枢”:比工具灵活,比人便宜,比流程更懂业务。

4. 引领新一代软件应用范式:Agent将取代“App”?

一个极具颠覆性的想法正在流行:未来的软件世界,可能是“Agent+API+用户意图”组成的。

你不再需要打开多个App或SaaS工具,只需通过一个智能体告诉它“我想达成什么”,Agent将自动组合调用不同服务与接口,完成整套工作。

这意味着:软件边界将被打破;产品将趋向“无界面、无入口”;Agent将成为“新浏览器”、“新操作系统”

这不是幻想——它已经在开发者工具、营销工具、财务分析等垂类中开始试点。

AI Agent的崛起,不是一次“换壳”的炒作,而是AI从“内容输出者”转向“行动执行者”的范式转移。这种能力跃迁,决定了它不是昙花一现,而是“值得下注”的长期趋势。

泡沫部分:哪些地方被过度神话了?

AI Agent作为新概念在短时间内爆红,自然引来了资本、开发者和媒体的高度关注。但越是在热潮之中,越需要冷静辨别哪些是真实进展,哪些是想象力透支。

在实际应用和技术落地过程中,AI Agent已经暴露出不少被过度神话的“误区”:

神话一:“AI已经能完全自主完成复杂任务”

很多宣传给人的印象是:你给一个目标,Agent就能自动完成一切。但现实是,大多数Agent:

任务分解仍很粗糙,容易遗漏关键步骤;

中间环节失控,稍微遇到意外情况就无法恢复;

执行过程需要大量人类“人工干预”或前置提示设计。

所谓“自主”,在现阶段仍是一种有限度、结构化场景下的伪自动化。

神话二:AI Agent是“通用员工”或“万能助理”

不少初创公司宣传“让Agent替代运营、助理、财务、销售”,仿佛它能顶一整个团队。

实际上,当前Agent:

更像是“高阶宏工具”或“编排引擎”;

擅长重复性强、结构清晰的任务流程;

无法胜任需要高度判断力、创意或社会感知能力的工作。

换句话说,它顶得上一个“熟练执行的脚本”,远远称不上“智能员工”。

神话三:大模型一加持,Agent就万事俱备

许多开发者误以为,接入GPT-4或Claude 3就能构建高效Agent。实际情况是:

LLM只是Agent的“大脑”,但不等于“身体”;

没有完善的工具接口管理、任务状态追踪、内存机制,Agent根本无法稳定运行;

开发一个高效Agent更像是搭建一套系统,而非写一段Prompt。

这就像你拥有一个天才指挥家,但没有乐器、乐手和曲谱——只会空喊口号。

神话四:Agent=AGI的前夜

媒体常把AI Agent吹成“通往AGI的过渡形态”,制造一种“快到了”的错觉。但:

现有Agent极度依赖提示词工程与显式流程设计;

缺乏真正的通用性、自主性与抽象建模能力;

离“泛化智能”“跨领域迁移”还有明显距离。

AI Agent是通往AGI路上的一站,但不是终点,甚至不是转折点。

神话五:落地很快、ROI很高

很多企业看到“AI Agent”三个字就想快速上马,但现实是:

项目启动容易,落地难、维护更难;

流程变更、人力适配、安全风控等问题都被严重低估;

没有明确的ROI衡量指标,容易“花了钱,没见效”。

过度乐观的期待,是现阶段最大的陷阱。

真趋势并不等于“立刻可用”。AI Agent的很多价值仍在探索中,而神话的背后,往往是对技术复杂性的遮蔽。认清“能做什么”和“不能做什么”,才能真正让Agent发挥作用。

怎么看待这波Agent热?

AI Agent的火爆已是不争的事实,但我们真正要回答的问题是:面对这股热潮,应该持什么态度、做出什么判断、采取什么行动?

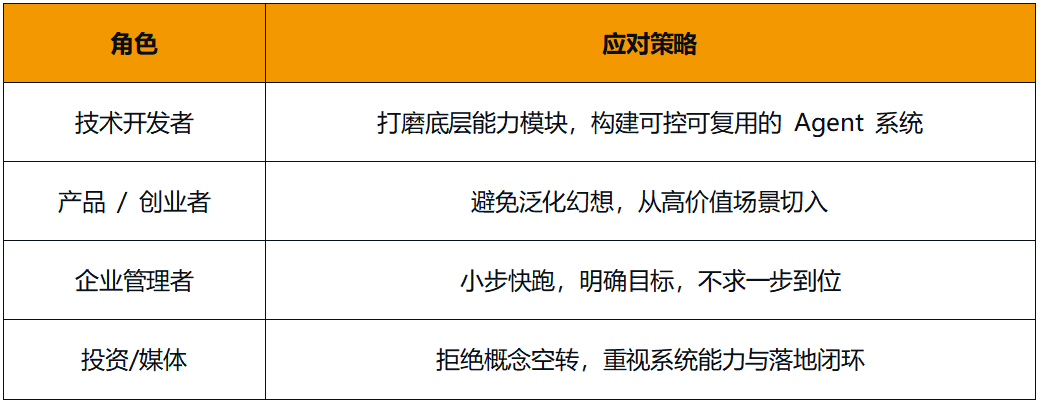

既不能盲目追风,也不能因泡沫成分就全盘否定。不同角色面对AI Agent,应有不同的思考方式和应对策略。

技术从业者:理解关键能力耦合点,深耕系统工程而非“拼Prompt”

对技术开发者来说,AI Agent并不是写几个prompt,拼几个API就能跑起来的玩具。它是一个复杂的异步系统,涉及多个核心能力的集成:

Memory(记忆):是否能在多轮任务中持久追踪上下文和状态?

Planning(规划):能否根据目标,动态生成合理的子任务?

Tool-use(工具调用):是否具备接口整合与错误处理能力?

Reflection(反思):面对失败能否自我调整,避免重复错误?

开发者需要从这些能力出发,理解Agent的“系统性难题”,用工程思维搭建稳定、可控的Agent系统,而非沉迷“拼prompt”搞演示。

产品经理/创业者:聚焦高价值场景,避免“万金油陷阱”

Agent最容易“看起来很酷”,但最难“真的有用”。产品人要特别注意以下三点:

1.找准刚需场景:

不要用Agent去替代已有成熟工具,而是聚焦那些人力成本高、任务边界模糊的流程型需求,例如:市场调研、客户跟进、舆情监控、内容运营。

2.降低复杂度预期:

与其追求“万能Agent”,不如先做“单任务专家型Agent”。

3.构建可迭代闭环:

Agent产品应当具备清晰的“输入-执行-反馈”闭环,便于调优和升级,而不是“丢进去就等奇迹”。

企业决策者:做好三件事,避免高投入低产出

1.战略认知准备:

企业需要从高层开始建立对“智能体”的正确认知——不是短期ROI工具,而是中长期的生产力重构方式。

2.试点落地场景:

选择那些流程标准化程度高、数据结构化较好、出错容忍度高的场景进行“轻量部署+快速迭代”。

3.跨部门协作机制:

AI Agent涉及 IT、业务、法务、风控等多个角色,部署过程中要有明确的协同机制与职责边界。

投资人/观察者:看清“平台型机会”与“伪需求包装”

当前Agent项目很多,但大多数集中在“应用层拼接”而非底层能力创新。真正值得长期押注的,往往具备以下特征:

可复用的能力模块(例如统一的Task Planner、Action Executor、Memory Engine)

垂直领域极致打磨(例如金融、法律、工业等行业专属Agent)

平台化潜力(例如开发框架、运行环境、Agent OS等)

而那些只是把LLM外包封装一下、做个UI Demo就高估值融资的项目,未来大概率会“泡沫化退场”。

在AI Agent的热浪里,赢家不是最早起舞的人,而是最早认清方向的人。

风口也可能摔死猪,

但真正的变革才刚刚开始

AI Agent的确正处在一场风口之中,但风口本身并不意味着价值,也不代表泡沫。真正决定一项技术是否改变世界的,是它能否改变结构、创造效率、塑造新的交互与组织方式。

目前来看,AI Agent:在技术演进上,还远未成熟;在商业落地上,还处于试验阶段;但在范式转移上,已经迈出了关键一步。

它让我们第一次看到:人机交互可以从“输入-响应”变为“意图-协同”;软件形态可以从“静态功能”变为“动态代理”;智能应用可以从“预设脚本”变为“自我调度”的新系统。

所以,我们有理由相信:Agent的真正变革,不在于它做了什么演示效果,而在于它重新定义了“什么叫智能软件”。

当然,泡沫也真实存在,甚至是不可避免的。历史告诉我们,每一次技术革命的起点,都伴随着幻觉、炒作与快速退潮。但正如互联网早期的泡沫孕育出了亚马逊、Google,今天的Agent浪潮,也终将诞生新一代基础设施与平台巨头。

关键是,你现在是:在跟风炒概念?还是在构建底层能力、理解范式变化、布局长期价值?

AI Agent,不是一个结束语,而是一个起点。

当泡沫退去,浪潮过后,真正构建出“智能系统”的人,才会留下来。

来源:数据猿

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜