面对AI Agent,SaaS公司还有救么?

原创 一蓑烟雨 | 2025-08-23 07:41

【数据猿导读】 十年前,我们还在说“软件正在吞噬世界”;今天,我们可能要补上一句:Agent正在吞噬软件。

“SaaS已死,Agent当立?

十年前,我们还在说“软件正在吞噬世界”;今天,我们可能要补上一句:Agent正在吞噬软件。

你有没有发现一种趋势正在悄然发生:

• 用户越来越少打开一个个App,而是直接问一个智能助手:“帮我订张去北京的机票并报销”;

• 软件产品不再是一个有界面的“页面堆叠体”,而是一个被Agent调用的“能力模块”;

• 功能不再被点击触发,而是通过自然语言意图,被智能体调度、组合、执行。

过去的软件,是我们主动学习它的逻辑,适应它的按钮和流程。

但Agent时代正在翻转这一切:用户不再点按钮,而是发指令;不再围着界面转,而是围着目标走。

这意味着什么?

•对于开发者,它是系统结构的再建构;

• 对于产品经理,它是交互范式的再定义;

•对于软件厂商,它是生存边界的再划分。

Agent,不是App的升级,而是软件存在方式的变异。

这不是一次小优化,而是一次底层冲击。

本篇文章,我们将一起深入探讨:

• Agent到底改变了软件什么?哪些逻辑被颠覆,哪些还将延续?

• 软件产品的“功能、界面、流程”在Agent面前变成了什么?

• 对软件厂商而言,转型是必须的,但应该怎么转、转向哪里、避开什么坑?

这是一个新的时代起点,我们要重新理解“软件”这个词的含义。

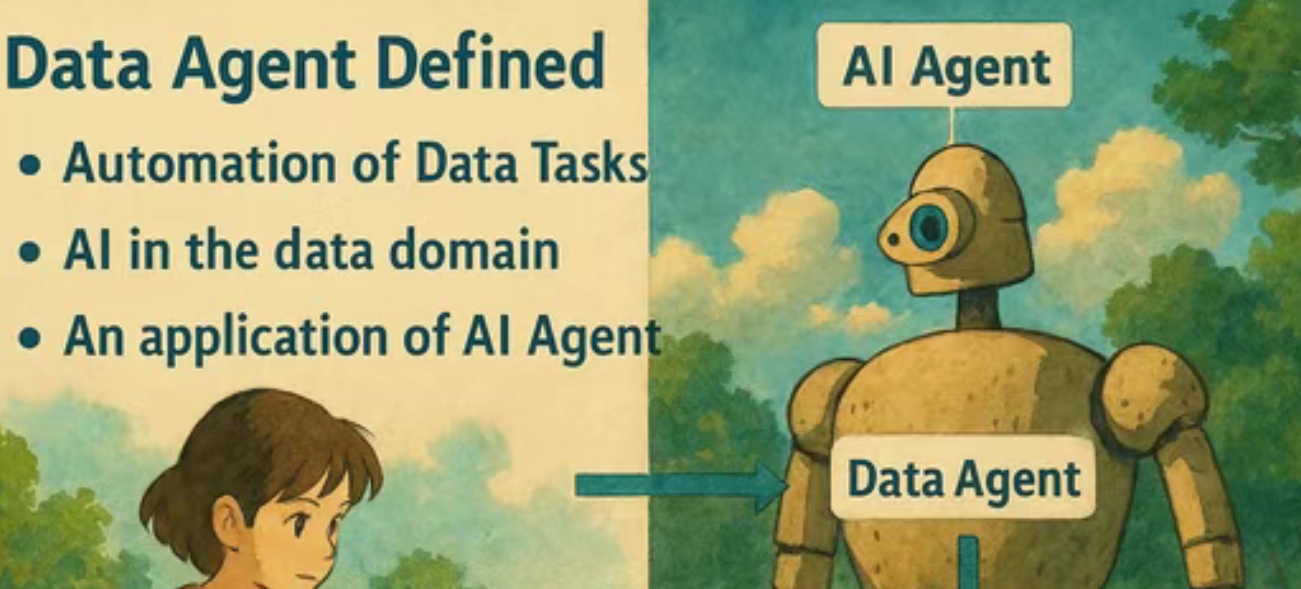

AI Agent与传统软件的本质差异

很多人把AI Agent看作“加了大模型的智能助手”或者“能说话的软件机器人”,但实际上,它代表的是软件范式的转向。

为了厘清这种变化,我们需要从三个核心层面来重新定义:

1. 从“界面交互”到“意图驱动”

传统软件:通过按钮、菜单、字段输入等显式操作触发功能。用户必须学会软件的“语言”:点哪里、填什么、按什么顺序走流程。

典型范式:GUI+人工执行流程

AI Agent:用户只需表达“意图”,如“查下上周销售数据并做个总结”Agent 理解意图→拆解步骤→自主调用工具执行→给出结果

新范式:自然语言+自主执行+反馈闭环

本质转变:用户不再学习系统的语言,而是系统理解人的语言。

2. 从“功能模块”到“任务代理”

传统软件:拆分为多个功能(上传、编辑、保存、发送等);用户需要自己“组装功能”以完成一个任务;用户是“功能的调用者和流程编排者”。

AI Agent:Agent接收任务目标,自己拆解任务、选择工具、安排顺序;用户变成了“目标的提出者”,系统成为“代理执行者”。

本质转变:Agent把“人手动串流程”变成“系统自主组装能力+跑任务”。

3. 从“固定流程”到“自适应编排”

传统软件:逻辑流程固定,如表单→提交→审批→归档;适合标准化业务,不适应需求变化或中途插入修改。

AI Agent:支持动态计划,流程可以根据上下文调整;允许失败重试、反思重规划;在复杂场景下表现出“容错性”和“应变能力”。

本质转变:从“预设流程”到“动态策略编排”,软件变得“有判断力”。

表格总结:Agent vs 传统软件范式对比

Agent的出现,不只是“让软件更智能”,而是正在重构“人、系统与任务”之间的根本关系。它不是App的升级,而是一次范式切换:从“功能即软件”转向“目标即软件”。

Agent对软件生态的冲击与变革

AI Agent的到来,不只是一个新功能的添加,而是在底层重新定义软件的使用方式、产品形态与产业角色定位。

这种冲击不只是“用户怎么用软件”,而是正在打破现有软件生态的基础逻辑,包括App的存在形式、SaaS的竞争格局、功能的组合方式和商业入口的控制权。

1. 软件产品形态将发生根本改变

App的入口地位正在消解,能力将以工具接口的方式暴露。

在传统软件生态中,“谁拥有用户的入口,谁就拥有一切”。但在Agent驱动的世界里,用户不再主动打开一个个App,而是通过一个Agent(例如GPT、豆包、星野等)发出意图:“帮我生成一份销售汇报”;“订一张下周的上海机票,和日程同步一下”。

这些任务,可能需要涉及多个工具(CRM、日历、飞猪、企业邮箱等),但用户无需知道这些工具是哪个品牌、哪个界面。

软件产品形态从“一个App”转变为“一个可组合的能力节点”,前台被Agent接管,后台变为能力服务商。

2. 产品边界将被打破,系统变得“流动化”

过去:每家厂商打造封闭的“产品边界”:你做财务,我做日历,他做邮件;每个 App管控自己的流程、数据和交互。

现在:Agent变成“调度中心”,动态组合多个工具完成任务;用户关注的是“结果是否达成”,而不是“哪个产品完成了这件事”。

产品之间的边界开始流动,功能开始原子化、服务化,“功能即API,产品即模块”将成为新常态。

3. 软件角色将从“提供方”转为“能力节点”

在Agent的视角下,App不再是目的地,而是中间过程的一环。

Agent驱动的任务链中,软件产品更多承担被调用的“动作节点”角色:你不再是“让用户点按钮”的产品,而是“让Agent来调用”的能力;能否被优先调用,取决于你能力的易用性、可靠性、响应速度、接口标准化程度。

软件厂商要思考的不是“怎么让用户留在我的App里”,而是“怎么让我的能力高频接入智能体工作流”。

4. SaaS的主导地位将被Agent平台威胁

当前,SaaS厂商凭借“功能聚合+用户数据+UI 体验”赢得用户。但Agent平台正在对这三点发起正面冲击:

OpenAI、字节跳动、百度、阿里等巨头,正在布局“Agent OS”——将第三方能力纳入平台生态,谁控制Agent平台,谁将掌握未来的应用入口。

软件厂商若不能主动对接平台,或打造自己的垂直Agent,极可能在未来被边缘化。

AI Agent正在瓦解传统软件的“功能-界面-流程”三位一体结构,把软件变成“可组合、可调度、可协作”的能力节点。软件生态的主导权,正从App、软件开发商手中,转向Agent编排平台。

哪些逻辑延续?哪些逻辑必须重写?

在AI Agent带来的冲击之下,很多人最关心的问题不是“未来会怎样”,而是:“哪些我们熟悉的软件逻辑还能保留?哪些必须彻底重写?”

事实上,Agent并不是把旧世界一夜推翻,它更像是一次“底层逻辑重构+表层语义翻译”。有些核心价值仍然成立,但支撑这些价值的实现方式、接口机制、系统架构正在发生根本变化。

保持延续的逻辑:底层目标没变

目标不变,方式更新。Agent化并不是目的,而是手段;软件的核心使命仍然成立。

必须重写的逻辑:实现路径已彻底变了

路径变了,心智要转。想“Agent化”,就必须重构交互层、编排层、接口层。

你得接受的3个“心智切换”

1. 从产品设计→能力设计:不是堆功能,而是暴露“可被调用的动作”;

2. 从界面流程→意图响应:不是画页面流程图,而是思考Agent如何理解任务拆解;

3. 从主导使用→融入调度:不是让用户来用你,而是让Agent来调用你。

软件厂商如何应对Agent化浪潮?

Agent化不是一个选项,而是一个趋势。

就像当年“移动化”把所有软件从桌面搬上手机、SaaS把本地程序拉上云端,今天的“Agent化”正在逼着软件厂商回答一个关键问题:当用户不再点击,而是直接说“帮我完成一个任务”,你还存在吗?

要想不被边缘化,软件厂商必须从底层开始思考“如何转型为智能体生态的一部分”。

1. 产品设计层:从“功能组件”到“任务能力+调用接口”

转型建议:把每个功能模块重新建模为“可以被调用的动作”;定义意图输入→参数结构→预期输出;适配Tool Schema或Function Calling格式,供Agent编排使用

举例:

• 原来是“发票上传页”,现在是:一个支持upload_invoice(file)的服务动作+说明文档

• 原来是“导出报表”,现在是:generate_report({date_range, format})

不是设计给人点的界面,而是设计给Agent调用的“动作能力”。

2. 技术架构层:开放、模块化、Agent-ready

转型建议:标准化API+接入Agent-friendly调用规范(如OpenAI Function schema、tool manifest);引入状态管理机制:支持多轮任务、上下文持久化;开放能力注册机制:可以暴露功能元信息供Agent平台索引/搜索/组合。

技术关键词:JSON schema、Tool descriptor、LangChain tools、LangGraph、Semantic Actions;Tool abstraction layer(工具抽象层)+ Tool result handler(结果解释模块)

不要只构建功能,要构建能“被调用、被组合、被解释”的系统。

3. 商业策略层:主动进入Agent平台生态

转型建议:将核心能力注册到主流Agent平台(如GPT、DeepSeek、豆包、通义、百度文心等);或者自建Agent框架,打造垂类智能体应用(如面向电商、HR、医疗等)。

路径选择:

Agent化后的竞争核心,不再是谁功能多,而是谁更容易被Agent用。

4. 组织能力层:重新定义角色与协作方式

新角色建议引入:

• Agent架构师(Agent Architect):负责能力建模、流程拆解、工具编排

• Prompt/Product Engineer:既懂交互设计也懂LLM行为优化

• Tool API Designer:专注于对外暴露Agent能力接口

• 多角色协同机制:产品、前端、后端协作逻辑需围绕“任务而非界面”重构

从UI中心→Intent中心,组织结构也要随之演进。

Agent化是一次系统性的范式迁移,厂商不能只做“适配”,而要做“重构”:构建可调度、可组合、可状态管理的能力模块;接入或自建Agent编排平台;在平台间取得“能见度”与“调用优先级”;重塑组织协作模型,为智能系统服务而非为界面服务。

Agent不是终结软件,

而是重新定义软件的存在方式

历史不会简单重复,但总是押着同样的节奏:

• 桌面软件到网页SaaS,是一次“连接方式的重写”;

• 手机App到微信小程序,是一次“入口逻辑的重写”;

• 而这一次,从App到Agent,是一次使用方式+系统结构+软件角色的三重重写。

我们正在见证这样一种软件形态的演进:不再以“页面”为单位组织产品,而以“意图”驱动任务;不再强调“模块堆砌”,而强调“能力注册+行为编排”;不再是“人学会用工具”,而是“工具学会理解人”。

所以我们要明白:AI Agent并不会杀死软件,但它正在杀死你对“软件是什么”的旧认知。

留给软件厂商的三个方向判断:

1. 你是被调用的功能节点,还是调用者?⟶是在被Agent挑选,还是自己构建调度能力?

2. 你的能力是黑箱,还是具备“结构化+语义化”的可组合性?⟶是否能被自动识别、拼接、解释?

3. 你是否愿意从“做一个应用”,转向“加入一个生态”?⟶是否接受你不再控制入口,但仍保有价值?

未来的赢家,不是软件应用最多的公司,而是能在Agent世界中扮演关键角色的能力提供者。

这场重构已经开始。那些拥有系统性视角、技术重构能力、生态连接战略的厂商,才会真正穿越这次智能体浪潮,成为新生态的骨干。App、应用软件 是过去,Agent是未来;但软件,不会消失,只会以另一种方式存在。

来源:数据猿

刷新相关文章

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜