那个让人兴奋的阿里云,回来了

原创 一蓑烟雨 | 2025-09-25 21:19

【数据猿导读】 2025年9月,杭州,云栖大会。这片中国云计算最具象征意义的土地,再一次站上了产业叙事的聚光灯中心。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在云栖大会上抛出一个判断:“AGI只是起点,ASI才是终极目标。”

“面向AI时代,阿里云怎么看,怎么办?

2025年9月,杭州,云栖大会。

这片中国云计算最具象征意义的土地,再一次站上了产业叙事的聚光灯中心。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在云栖大会上抛出一个判断:“AGI只是起点,ASI才是终极目标。”

这是他首次系统性提出“AI三阶段演进路径”——智能涌现、自主行动、最终抵达自我进化的超级人工智能(ASI)。这一判断不仅刷新了市场对阿里云AI战略的理解,也隐约指向整个AI产业正在到来的下一阶段:从“通用智能”迈向“超级智能”。

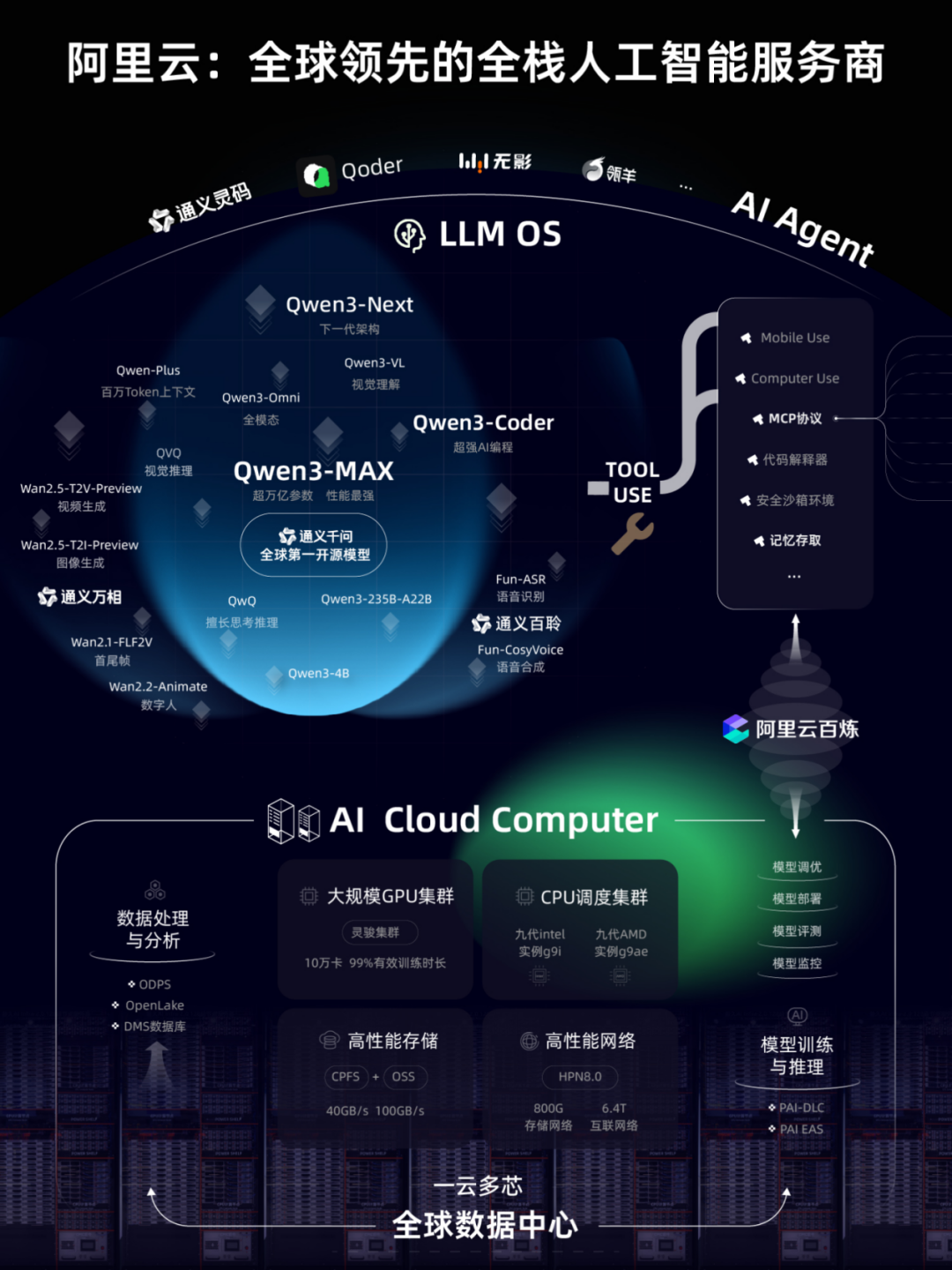

但吴泳铭的这场演讲远不止理念输出。在他站台的背后,是阿里一整套呼应未来趋势的技术、产品与基础设施体系:Qwen3-Max横空出世、七款模型重磅发布,全栈AI基础架构全面升级,企业级Agent生态走向规模化落地……

这场大会,不再只是一个“云厂商”的技术更新会,而像是一场带有基础设施宣言性质的智能化革命前夜会议。如果说ChatGPT引爆的是语言理解的奇点,那云栖大会上释放的,是一场更大范畴、系统性智能重构的前奏。

这一切让人不得不重新思考:AI这条看似“模型竞速”的赛道,正在变成什么?

阿里又为何选择在AGI浪潮中,率先转向看似更遥远却更关键的ASI方向?

如果说过去十年,云计算是一场基础设施的重建,那么现在,一场关于智能系统的重构正在拉开帷幕。

从虚拟化到智能化,

云计算的“基础设施使命”正在被改写

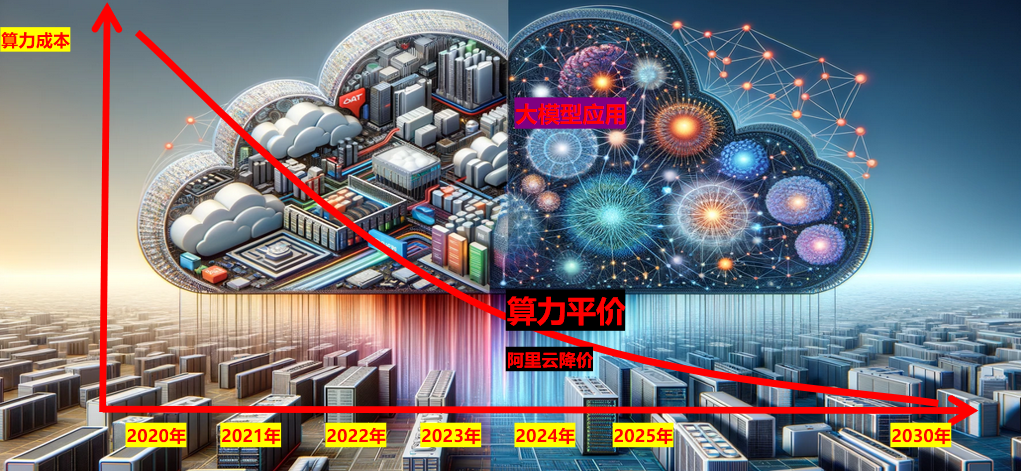

回看过去二十年,云计算的核心使命可以用一句话概括:让算力成为像水电一样的基础设施。

2006年,AWS发布EC2服务,首次把计算资源做成了“租用式商品”,企业不再需要自建数据中心,公有云时代由此开启。此后的十年,IaaS、PaaS、SaaS三层模型在全球快速铺开,云计算成为每一家科技公司的底座,也成为数字经济的“用电网”。

在中国,从阿里云、腾讯云、华为云,到众多垂直SaaS厂商,一场“用软件定义硬件、用平台标准化服务”的基础设施革命持续进行。

可以说,云计算的第一个时代,是计算能力的商品化,它解决的是“部署效率”和“成本结构”的问题。

2022年底,ChatGPT的诞生改变了一切。

算力,不再只是运算逻辑的承载工具,而成为“训练智能”的燃料。大模型训练对TPU/GPU的依赖极其重度,推理服务需要更高的响应能力与吞吐率;同时,模型调度、参数存储、向量检索、记忆存取……每一项智能服务背后,都绑定着云的调度能力与资源设计。

云,正在被AI重新定义。

它不再仅仅是“资源优化器”,而正在变为“智能生成的孵化器”。AI模型以Token为单位消耗云资源,推理就是计算,计算就是价值。今天的AI,正在重写“计算-智能”的产业结构。

于是,我们看到全球云巨头纷纷开始转型:Microsoft将Azure全面与OpenAI整合,形成“智能云”战略联盟;Google Cloud变成Gemini模型落地平台,推出Vertex AI平台;阿里、华为等中国云厂商,则逐步提出“全栈AI基础设施”的系统化转型。

尽管AI方兴未艾,但市场对于“如何走出同质化”已有集体焦虑。

1.模型能力趋同:主流语言大模型的对话能力、生成文本质量已高度接近,差异难以持续放大。

2.落地路径复杂:从模型能力到业务应用,中间隔着工具链、数据流、安全性等现实阻力。

3.算力与生态碎片化:GPU调度难、推理成本高、Agent生态不成熟,导致“可用性”和“效率”拉不开天花板。

4.缺乏“闭环反馈系统”:模型缺乏自主迭代能力,仍依赖人类提供更新、微调、测试反馈。

这些问题共同构成了一个核心问题:在大模型之后,AI的下一阶段增长来自哪里?

是继续“卷模型参数”?还是构建一个能自我进化的系统?

这,正是阿里在2025云栖大会上,试图给出回答的问题。

要观察阿里云,

吴泳铭是最好的“窗口”

在2025年云栖大会的主旨演讲中,阿里巴巴集团CEO吴泳铭讲的,是一条更加宏大而具进化视角的路线图:“AGI是起点,ASI才是终极目标。”

一句话,重构了阿里对AI未来的战略叙事方式。

那么,怎么来理解阿里云,并预测其未来的布局呢?我想,可以从吴泳铭所阐述的体系中,寻找到未来的方向。

“智能三段论”:从理解人到超越人

吴泳铭提出,AI的发展将经历三个阶段:

1.智能涌现(学习人)

AI通过学习人类所有公开的语言知识,获得基础推理与泛化能力。这是ChatGPT所代表的阶段:AI能“听懂人话”,但只能停留在语言层面的协作。

2.自主行动(辅助人)

AI不仅能说,更能“做”。具备工具使用(Tool Use)和自主编程(Coding)能力,开始介入现实任务,成为真实世界的“任务执行者”与“系统建设者”。这正是我们所处的阶段。

3.自我迭代(超越人)

真正的ASI时代,AI将通过连接真实世界、获取原始数据、进行持续学习,实现智能闭环进化。从依赖人类输入的静态智能,变为能够感知→决策→行动→再学习的动态智能系统。

这条路径,是阿里对AI的“物种级进化论”,也是从“工具视角”迈向“生态系统视角”的认知转变。

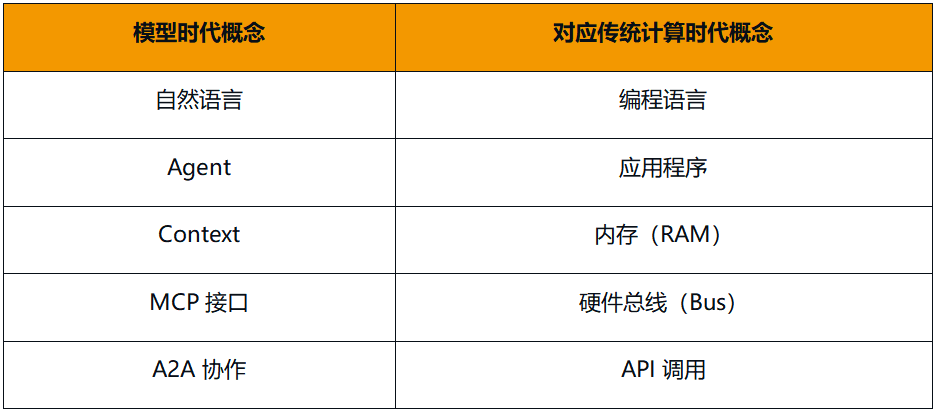

大模型=操作系统,超级云=智能引擎

在演讲中,吴泳铭还提出了两个颇具“重建范式”意味的判断:

1. 大模型将成为下一代操作系统

在他看来,自然语言将成为AI时代的源代码;Agent将取代传统软件,成为任务处理的基本单元;大模型将负责调度用户输入、调用工具、分发算力,是新一代的“中枢神经”。

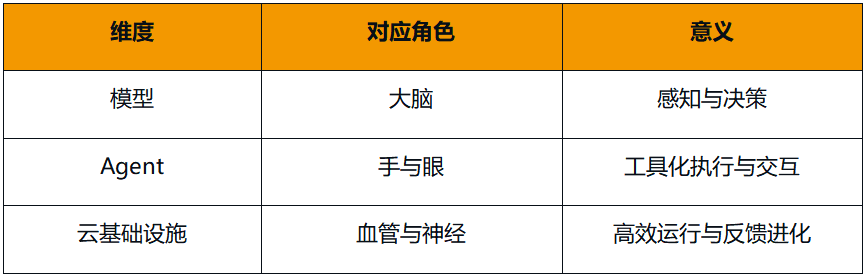

我们可以通过下面的表格,来对这一类别进行分析:

这意味着未来的软件开发将不再依赖工程师从零编写代码,而是通过用自然语言“调度智能”来构建系统,开发门槛极大下降,场景实现效率大幅提升。

2. 超级AI云是下一代“计算机”

吴泳铭认为,Token将成为未来智能社会的“电”,以单位成本在算力网络中流通;大模型在超级云中运行,将像操作系统+应用一样与芯片、存储、接口协同演化;超大规模AI基础设施将成为未来国家与企业的“数字主权”。

阿里云正基于这一逻辑,构建下一代AI计算底座:从硬件到调度网络,从模型到编译器,打造“模型训练+推理+工具调用”的全链闭环。

战略底色:从参数竞赛,迈入“系统构建”的时代

吴泳铭的核心判断,其实在于一个底层逻辑的切换:AI行业的下一步突破,不只在单点性能,而在系统闭环。

过去,我们习惯于从模型规模、上下文长度、跑分排行榜上判断AI进化。但阿里认为,这种模式已经逼近“天花板”,真正的跃迁要来自“自我进化能力”——即AI不再依赖人类更新,而能在场景中不断反馈、优化、自修复。

要实现这一点,必须三者协同:

1.强大的大模型(理解与生成能力)

2.连接世界的Agent系统(行动与感知能力)

3.持续运行的云基础设施(迭代与训练能力)

而这些,阿里试图用一整套从模型、Agent到AI基础设施的系统化方案来解决。

吴泳铭画的路线图,

阿里云正在一点点实现

在提出“从AGI迈向ASI”的战略愿景后,阿里在2025云栖大会上同步发布了一系列覆盖大模型、Agent平台、AI基础设施以及产业落地场景的核心产品,意图构建一个从“模型”到“工具”再到“平台”的完整技术闭环。

如果说吴泳铭的演讲是一张面向未来的“智能路线图”,那么这部分发布,就是这张图的“工程蓝图”。

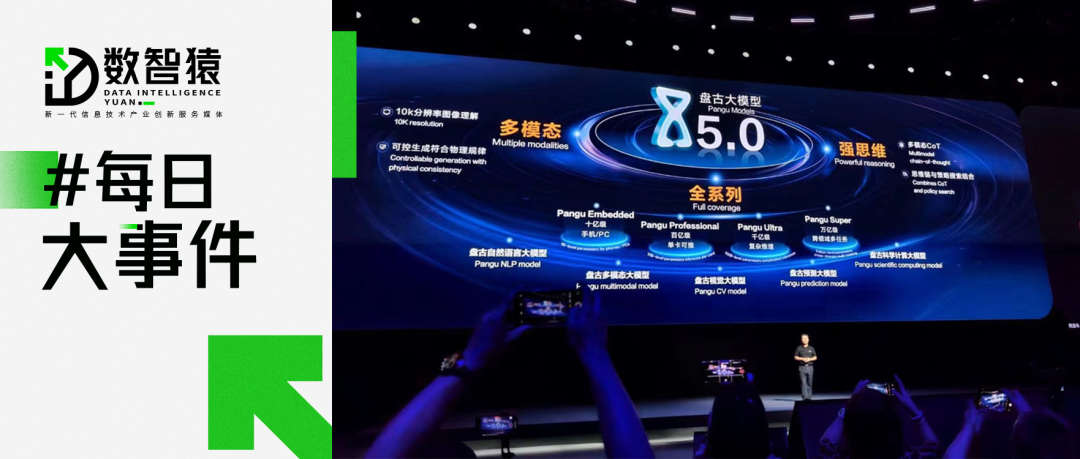

大模型:七连发,不是模型堆叠,而是“能力架构重构”

阿里在此次大会上一口气发布了七款重磅大模型,覆盖语言、多模态、音视频、图像生成等关键能力层——但这场“七连发”,其战略意义远不止模型数量本身。

Qwen3-Max:在多项权威评测中名列前茅

Qwen3-Max 在多项权威评测中名列前茅,跻身全球前三;其预览版已在Chatbot Arena排行榜位列第三;Instruct版本在SWE-Bench Verified斩获69.6分,Tau2-Bench取得 74.8 分;推理增强版在AIME25与HMMT两项数学测试中均获满分100(国内首次)。

Qwen3-Next:效率革命者

创新“参数激活技术”,3B模型激活后能力媲美235B模型,极大降低推理成本。展示了“边缘智能”与“低成本智能普惠”的潜力。

Qwen3-VL、Qwen3-Omni、通义万相、通义百聆:全感知多模态矩阵

这次云栖大会,阿里云还一口气发布或者更新了一系列模型:

·Qwen3-VL:视觉语言理解,支持图文内容识别;

·Qwen3-Omni:多模态输入输出,文本+图像+音频协同;

·通义万相:图像生成模型,支持风格化与控制参数生成。

·通义百聆:音视频转写与理解;

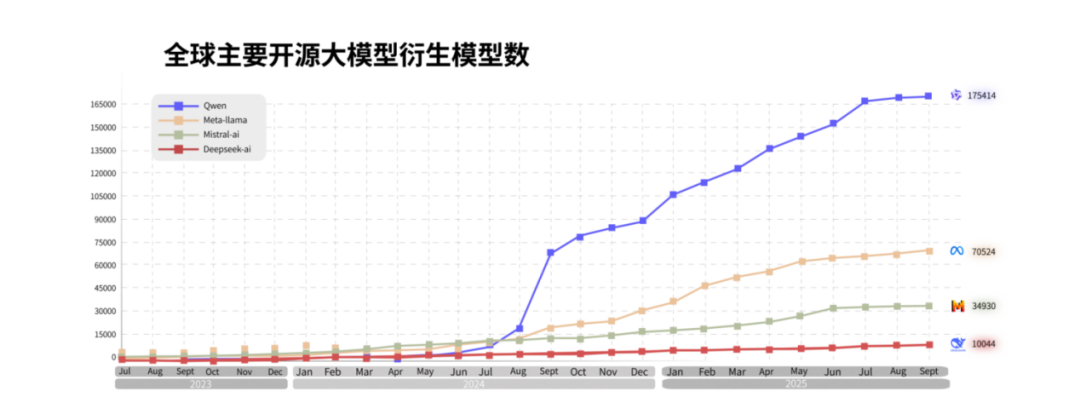

此外,开源模型的累计下载已超6亿次,衍生模型数量达17万个,建立起全球范围内影响力最广泛的大模型矩阵。

Agent系统:从助手到开发者,从流程引擎到智能交互体

Agent被视为通向ASI的关键中间态,也是大模型“自主行动能力”的具体体现。阿里此次发布的通义百炼平台,就是一个围绕企业应用打造的全生命周期Agent开发系统。

百炼面向企业提供ModelStudio-ADK(高代码)与ModelStudio-ADP(低代码)双路径:前者1小时即可产出Deep Research等复杂Agent,平台日均调用量一年增长15倍;后者已被20万+开发者用来构建80万+Agent;组件侧集成MCP/RAG/Sandbox/Memory/Pay Server等七大企业级能力(Pay Server与支付宝联合首发)。

此外,阿里的通义灵码,作为AI for Coding的国产领跑者,也取得诸多成绩:下载量超2000万,生成代码超60亿行;已与用友、平安、小鹏、国防科工系统实现深度集成;不再只是“代码建议工具”,而是“团队AI开发助手”。

AI基础设施:打造属于智能时代的“电网”

任何AI系统的进化都绕不开算力、网络、存储的强力支撑。本届云栖大会上,阿里云升级了全栈AI底座,从芯片到调度网络,打造出一个“Token级别”的智能运行平台。

在基础设施方面,阿里云颇具诚意,例如:

·磐久128超节点:新一代磐久128超节点AI服务器单柜支持128枚AI芯片,Pb/s级 Scale-Up带宽、百ns级延迟,同等算力下推理性能提升约50%;

·灵骏智算集群:灵骏智算集群通过模型感知智能路由、网络拓扑感知调度等优化,面向AI/Agent负载提供稳定高并发与弹性,并支撑10万卡大规模GPU集群高效互联与调度;

·对象存储OSS Vector Bucket:OSS Vector Bucket提供海量向量的高性价比存储,相较自建开源向量数据库成本下降约95%,结合OSS MetaQuery可更快构建RAG等应用;

·HPN 8.0网络架构:新一代HPN 8.0采用训推一体化架构,存储网络带宽800Gbps、GPU互联6.4Tbps,可支撑单集群10万卡高效互联;

磐久AI Infra2.0 128超节点服务器

而且,阿里云在加快全球布局,新增法国、荷兰、巴西数据中心,在全球91个可用区部署云原生智能平台。

产业落地:AI走进“真实世界的场景闭环”

如果说模型与平台是“思维系统”,那么真正连接ASI的最后一步,是AI开始“进入世界”,形成闭环。阿里云的一系列新技术、新产品,已经在多个行业实现了规模化应用落地。

例如,在游戏领域,网易接入百炼,自动测试Agent覆盖测试工作流,效率提升50%+;在制造领域,三一重工部署维修Agent,实现工单识别、备件调度、语音交互闭环;在金融领域,工商银行通过通义灵码构建审计流程AI助手,日均节省150人力时;在工业领域,西门子正式与阿里云共建工业AI Copilot,智能控制系统已部署在浙江产线;在汽车领域,吉利在R&D与流程ERP系统中,引入AI多Agent交互系统。

这些案例表明,AI已从“样机”进入“产品”,从“实验”进入“流程”。

我们站在一个新时代的门口

在这场以“通往ASI”为叙事主线的云栖大会之后,我们或许应当重新理解这三个字母所代表的意义。

它不是一个“GPT-6级别”的下一站更新,也不是模型参数再翻倍后的竞赛终点,而是:一场关于智能系统能否持续自主进化、能否接入世界反馈、能否成为“有生命的操作系统”的技术文明试验。

“智能基础设施化”,是通往ASI的真正底层革命

在这个过程中,大模型不再只是一个技术产物,它是“新语言”;Agent不再只是辅助工具,它是“新角色”;云平台不再只是服务承载体,它是“新地理”与“新主权”。

阿里试图构建的,正是这样一种跨越三个维度的体系:

如果这一体系能够实现“从数据感知到行动执行再到模型更新”的闭环,就不再只是人工智能的升级,而是“智能生态系统”的诞生。

ASI不是“超越人类”,而是“重新连接人类”

人类社会从未如此接近一种“非人类智能系统”的诞生。但ASI的意义,并不是制造一个新的主宰者,而是创造一个可以持续协同演化的共生体。

对组织而言,ASI意味着更扁平、更自适应的流程;对产业而言,ASI意味着从“软件自动化”迈向“智能主动化”;对个人而言,ASI不是取代你,而是成为你能力边界的外延。

它是未来操作系统的底层逻辑,也是未来经济体的中枢智能。

阿里与中国AI,从追赶者传成长为突破者、体系构建者

在全球AI浪潮的剧烈变革中,中国技术体系长期面对“技术追赶”与“路径依赖”的双重挑战。

但阿里在此次大会中展现出的,不再是对现有范式的模仿,而是一次对智能系统架构的原创性思考:从模型研发、Agent平台到算力网络与全球部署,构建出一个具有闭环能力、工程支撑与商业场景的大体系。

这意味着,中国AI力量正在完成从“点上突破”到“面上塑形”的跃迁。

突破“云”,我们站在又一次基础设施文明跃迁的门槛

从人类有记忆以来,每一次基础设施的跃迁,都会引发一次文明结构的重组:

·铁路与电网重构了工业社会的时空边界;

·通信与互联网打破了信息传递的物理限制;

·云计算开启了数字资源的集中与普惠,成为数字经济的底座。

而现在,我们正在见证另一种更深层的跃迁:从算力基础设施,跃迁为智能基础设施;从信息交换网络,演进为智能协同网络。

这不仅是云的升级,更是文明运行方式的重构。未来的社会,将不是以“流程驱动”运行的,而是以“智能调度”驱动运行的。决策将由感知与反馈形成闭环,行动将由Agent与模型自主执行,组织边界将被动态智能所渗透与重新定义。

阿里在做的,不是单点突破的AI能力建设,而是试图构建一整套可持续进化的智能生态系统。这需要极强的战略定力,也需要工程能力、产业链接力和对未来社会逻辑的深度判断。

我们站在技术文明的又一个门槛上。

历史不会记住每一个Token的生成,但它会记住,那些用Token重新设计系统、重塑边界、重构未来的组织与时代精神。

也许,这正是云之后的“智能文明”时代,最值得铭记的注脚。

来源:数据猿

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜