除了IBM,印度还“坑”了哪些美国公司?

原创 一蓑烟雨 | 2025-10-14 20:22

【数据猿导读】 本文将系统梳理这一“看不见的迁移潮”,深入探讨美国科技公司对印度的依赖程度,分析它对产品质量、技术创新和商业战略的真实影响,并试图回答一个看似简单、却极具深意的问题——当软件越来越“便宜”地被开发出来,它是不是也越来越“不好用了”?

“很多人不知道,导致波音737 MAX事故的关键软件,就是一家印度外包公司开发的。

也许很少人注意到——越来越多美国科技公司的软件,已经不是在硅谷,而是在班加罗尔、浦那、海得拉巴这些印度城市开发的。从程序开发、测试、系统集成,到客服支持、数据管理,大量原本由美国本土团队完成的核心任务,正在被逐步转移到印度团队手中。

这并非偶然,过去20年,出于成本、规模和人力供给等多重考虑,美国科技公司纷纷加速“印度化”进程:建立海外研发中心、外包项目、裁减本地工程师团队……在财务报表上,这种策略似乎十分高效。但问题是,这样的效率,是否以牺牲软件质量、用户体验甚至企业核心竞争力为代价?

本文将系统梳理这一“看不见的迁移潮”,深入探讨美国科技公司对印度的依赖程度,分析它对产品质量、技术创新和商业战略的真实影响,并试图回答一个看似简单、却极具深意的问题——当软件越来越“便宜”地被开发出来,它是不是也越来越“不好用了”?

外包的逻辑:为什么是印度?

要理解为何如今如此多美国科技公司的软件由印度团队开发,我们需要将时间拨回到本世纪初——2000年互联网泡沫破灭的余震尚未平息,硅谷陷入裁员、缩编与成本重整的旋涡中。

面对投资萎缩和盈利压力,科技公司开始大规模寻求成本更低的人力资源市场,IT外包这一概念开始从边缘走向主流。而彼时的印度,正悄然站上了全球科技舞台的风口。

三大优势,让印度成为全球“代码工厂”

印度为何能迅速成为外包的首选?归根结底,是三大结构性优势构建了它的竞争力:

1. 语言与制度的兼容性

印度是少数以英语为官方语言的非西方国家之一,且教育体系沿袭英联邦传统,与美欧在语言、法律、技术术语等层面高度兼容。这使得印度工程师在沟通、文档编写和国际合作中门槛极低。

2. 人才红利与STEM教育倾斜

印度每年有超过150万人获得工程类学位,尤其是在IT、计算机科学、电子工程等领域,构成了世界上最大规模的技术人力池之一。以印度理工学院(IIT)为代表的顶尖工程院校,为全球科技公司源源不断输送高学历技术人才。

3. 压倒性的成本优势

对美国企业而言,在印度雇佣一名工程师的成本,通常只是硅谷本地工程师的1/4甚至更低。这种巨大的成本差异,对于利润导向强烈的上市公司极具吸引力。一个项目在美国能雇3人,在印度可能雇10人——在Excel表上看,这无疑是一笔“划算”的买卖。

印度IT巨头的崛起:TCS、Infosys、Wipro的产业化逻辑

乘着外包浪潮,一批本土IT外包巨头在印度快速壮大。其中尤以Tata Consultancy Services(TCS)、Infosys和Wipro最为典型。这些企业不仅为美国科技公司提供从编码到技术支持的“端到端”服务,更逐步构建起模块化、工业化的外包开发流水线。

这些公司采用类似制造业的质量管理和项目流程体系(如CMMI、ISO等认证),形成高度标准化的服务交付模式。换句话说,它们并不以“创造”为主要卖点,而是擅长在已有框架下快速复制、部署和交付大量代码。

而对于美国科技公司而言,这恰好填补了“中低端开发”与“维护运营”层面的资源缺口。

谁在印度设立了“第二总部”?

于是,从外包走向“在地化”成为自然而然的下一步。越来越多美国科技公司不再只是“把活儿丢给印度外包公司”,而是直接在印度设立自己的研发中心。

以下是部分典型代表:

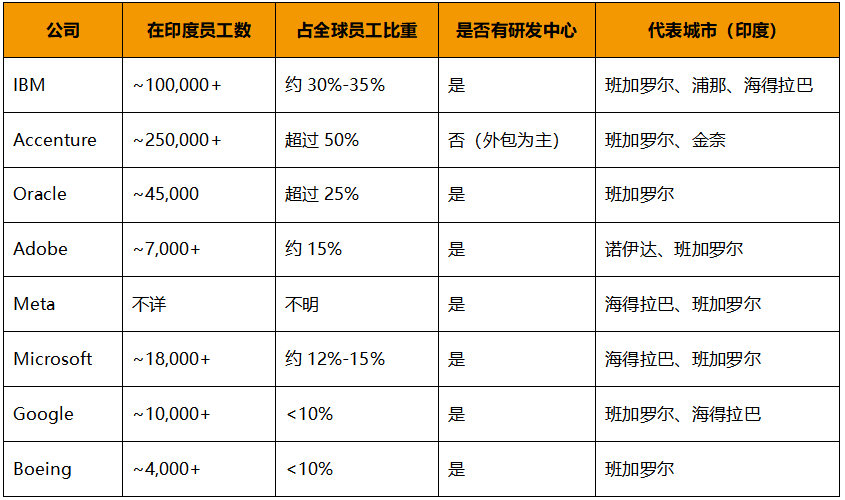

IBM:长期被认为是“印度化”最彻底的美企之一,其在印度的员工数在多个年份超过美国本土;

微软:在海得拉巴设有其全球第二大研发中心,多个产品线在此地开发与维护;

谷歌与Meta:加大对班加罗尔、海得拉巴的人才投资,核心AI工程团队中不乏印度本地力量;

甲骨文(Oracle)、Adobe:在印度设有完整的产品、测试、客户支持链条;

波音:在印度成立“波音印度工程与技术中心”,曾承接包括飞行控制软件在内的系统开发任务。

甚至有观察人士指出,某些美国软件公司的“第二总部”在实质意义上已经迁至印度——人力、管理、代码的重心都在向东方转移。

“印度化”的公司地图:谁外包得最狠?

“印度化”并不是一个空泛的形容词,它有明确的人事结构、战略布局和业务重心迁移作支撑。过去十余年,众多美国科技公司在印度的技术力量不断扩张,某些企业甚至已经呈现出“技术底座移出美国本土”的态势。

如果我们从印度员工占比、研发中心规模、关键产品的开发转移情况等维度来看,不难发现:有些公司,已经不是“部分外包”,而是深度“印度化”。

谁的印度员工最多?谁的系统最依赖印度?

以下是部分头部美国科技公司在印度布局的简要统计(截至2023年公开数据或媒体报道):

(注:员工数取自公开财报、媒体采访和公司官网,可能随季度波动。统计数据可能存在偏差,敬请指正。)

IBM:印度化的“教科书式样本”

如果要选一个“印度化最深”的美国科技企业,IBM无疑是最具代表性的个案:早在2007年,IBM在印度的员工数就超过了美国本土;据《纽约时报》、Business Insider等报道,截至2022年,IBM在印度的员工人数已超过100,000,占其全球员工总数的约三分之一;从技术支持、基础架构运维,到软件测试、AI模型训练,印度分部几乎参与IBM所有产品线的生命周期。

曾有媒体讽刺道:“IBM,或许该改名为Indian Business Machines。”

但随之而来的,是IBM产品和服务口碑的持续滑坡。企业客户频繁投诉技术支持反应慢、系统稳定性差、升级部署混乱。尽管IBM否认与外包策略有关,但业内普遍认为,“技术主导权的分散化”是其失去高端客户信任的根源之一。

波音与737 MAX:代价惨烈的“外包迷信”?

2018年与2019年,波音737 MAX系列客机在短短五个月内接连发生两起坠机事故,共造成346人遇难。调查结果显示,关键问题出在名为MCAS(机动特性增强系统)的软件控制逻辑。

《彭博社》与《西雅图时报》曾报道:波音曾将包括MCAS在内的软件开发工作外包给印度公司HCL Technologies和Cyient Ltd,部分工程师时薪仅为9美元。

据披露,这些外包开发人员经常不了解航空安全背景,且与美国西雅图总部沟通断裂,最终造成了对飞控系统的误判和设计缺陷。

虽然事故责任涉及多重因素,但这成为外包引发“系统性安全隐患”的警示性案例。波音在事后痛定思痛,重组了部分研发链条,但这场危机对其品牌和市值造成了难以估量的损失。

微软、谷歌、Meta:并非纯粹外包,但“印度团队主导”越来越多。

与IBM和波音不同,微软、谷歌和Meta在印度并非以“外包”模式运营,而是设有完整的“海外研发中心”(Global Engineering Hub)。

微软海得拉巴办公室是其全球第二大工程中心,涉及Azure、Office、GitHub、AI等多个产品的研发;

谷歌在班加罗尔的团队参与了Chrome、Maps、YouTube等产品的优化;

Meta近年来加码印度本地工程师招聘,尤其在WhatsApp的商业服务与支付系统方面大量投入本地开发资源。

这些科技巨头更注重“全球化协作”,而非简单外包。但这也带来新的问题:项目分工碎片化、跨时区协作成本高、产品风格混乱等现象时有发生。一些业内人士评价,“印度团队能力也许不弱,但当他们变成项目主导时,产品的战略连贯性就开始变弱。”

当一个公司将核心系统的架构、逻辑、测试、维护等环节完全拆散、交由“成本最优解”驱动的外包模式运行时,系统性质量滑坡几乎是不可避免的。这是流程、沟通、文化、战略设计的失败,而不是单个开发者的问题。

代价何在:低成本的幻觉与高昂代价

在财务报表上,外包看起来是一种“最优解”:节省人力成本,提升利润率,管理层和股东都乐见其成。但长期来看,这种策略却往往是一种“低成本的幻觉”,它掩盖了技术质量滑坡、协作效率下降、创新能力退化等深层问题。成本是省下了,但代价也随之而来——而且远比想象中更高昂。

1. 产品质量下降:Bug多、卡顿频发、用户抱怨不断

越来越多用户开始注意到,许多知名软件产品“越做越烂”——应用启动变慢、界面操作延迟、功能错乱、兼容性差、Bug层出不穷。企业客户面对核心系统的崩溃、延迟更新甚至数据丢失,投诉不断。

这并非偶然。根据《Forrester》和《IDC》的行业报告,外包主导开发的软件项目,其用户满意度与稳定性指标普遍低于由原生团队主导的项目。其根本原因在于:外包团队通常被压缩在有限时间和资源下“交付任务”;对业务场景理解有限,常常“代码没错,但逻辑错误”;对质量保障体系(如自动化测试、持续集成)投入不足,缺乏真正的产品责任感。

企业以为自己买的是“工程能力”,实际上却买来了“编程劳务”。

2. 沟通障碍与文化差异:理解错一层,执行差十倍

外包开发的另一个隐患是协作成本飙升。一个需求文档,从硅谷产品经理写下,到班加罗尔开发团队理解、实现,再到测试部署、客户支持,中间可能经过4-5轮解释和转译。

文化差异与工作方式的错位,使得“需求失真”成为常态:

不同的工作节奏和节假日周期,导致协作节奏错乱;

工程师为避免“质疑上级”,往往倾向于照单全收而非挑战方案;

没有直接参与用户调研,往往只关注功能本身,而忽视用户体验。

最终造成的不是“技术实现有误”,而是产品决策链断裂,让用户感觉“没人真的懂我需要什么”。

3. 创新能力受限:从“思考者”退化为“执行工厂”

真正的技术创新,需要深入理解场景、用户和趋势,而不是单纯完成KPI式的“功能交付”。但多数外包或离岸开发团队的角色定位,恰恰是后者。

印度的一位前大型外包公司工程师曾在Reddit上坦言:“我们很少被鼓励去质疑产品逻辑,甚至提建议是不受欢迎的——你只要把分配的功能模块写出来,写完就算任务完成。”

这种执行文化让外包团队很难参与产品的战略思考,也让公司逐步失去了“从0到1”的产品原力。长期依赖外包,还会让公司内部的产品经理、架构师、技术负责人逐步边缘化,导致整个组织“创新肌肉萎缩”。

4. 事故背后:外包开发是否埋下系统性风险?

再看回前文提到的几个案例:

波音737 MAX飞控事故,调查显示关键软件由印度外包公司HCL Technologies开发,且开发团队缺乏航空背景,沟通与测试流程严重滞后;

英国TSB银行系统崩溃事件(2018年),因将核心银行系统迁移至印度Infosys团队开发版本,导致客户账户信息错误、无法登陆、资金失控,影响近200万人;

某大型AI企业的模型训练任务,外包给低成本数据标注团队,结果出现“偏见标注”,引发AI系统歧视性决策,引来公关危机。

这些案例并非意味着“印度团队”天然不可靠,而是在提醒我们:一旦关键系统交由“脱离主场”的外部团队负责,风险就不再是偶发性的bug,而可能是系统级事故的起点。

在一套由成本驱动的外包链条中,质量不是没人负责,而是“大家都不直接负责”。当代码从大洋彼岸流回美国,夹杂其中的也许不只是Bug,更是一个企业技术根基的松动信号。

员工视角:

被外包者与外包者的双重困境

“外包”听上去是企业之间的战略合作,但落到具体的日常执行,它却牵动着无数普通程序员的职业命运。

在这一巨大迁移链条的两端,美国工程师和印度工程师,似乎都没有成为赢家。

美国工程师:亲手培训“取代自己的人”的尴尬

“我花了两个月时间,教会了他们如何维护我们开发的核心系统。项目交接后,我被裁员,他们成了唯一的维护团队。” 这是在Blind平台上一位前IBM工程师的发帖内容,获得了数千条回应,其中不乏共鸣和愤怒。

对许多美国工程师来说,外包意味着的不仅是“分担工作量”,而是岗位本身的边缘化甚至消失。而更让他们感到无力的是:他们往往被要求“平稳交接”,甚至亲手培训那些最终取代自己的人。

这种现象曾引发广泛争议,甚至在美国国会听证会上被提及。特别是在一些老牌IT企业,技术老兵发现:越是熟悉系统的人,越先被当作“可迁移”的对象;管理层推动“知识转移(KT,Knowledge Transfer)”流程,并将其量化为绩效目标;留下的不是技术传承,而是“完成最后一公里的自我拆解”。

长期来看,这种做法不仅打击本土技术人员的归属感和忠诚度,也导致组织内部的知识积累断层。

印度程序员:高强度、低自主、难以逃出的代码工厂

与之相对,在“接受外包”的那一端,印度程序员的处境也远非外界想象的“红利享受者”。

在Glassdoor和Reddit的相关帖子中,不少印度工程师这样形容自己的工作状态:

“每周要开15个跨时区会议,凌晨两点还有美国经理打来电话。”

“我们不写产品,只写代码。没有人关心你的想法,只要你准时交活。”

“你想优化架构?不行,那不在SOW(Statement of Work)范围内。”

尽管印度的工程师数量庞大,但真正参与到产品战略与架构设计的人凤毛麟角。大量程序员被困在重复编码、需求跟单、低自主权的流水线模式中。很多人将这种工作称为“科技民工”的现代版本——脑力密集但创造贫瘠、加班严重但价值感低下。

而在外包公司(如Infosys、TCS、Wipro)中,一线程序员的年薪常常不到硅谷同行的十分之一。甚至在高通胀和印度房价飙升的背景下,许多工程师发现“代码带来的中产梦”,其实越来越难实现。

这些声音共同描绘出一个令人唏嘘的现实:所谓“全球协作”,在很多公司已经变成“双向压榨”——压成本、压时间、压创造力,而非真正的双赢。

从某种意义上说,外包不是哪一方在占便宜,而是整个系统在以牺牲工程师的尊严、成长空间和技术质量为代价,维系一种看似高效但实则脆弱的平衡。

为何他们仍然坚持外包?

看起来“问题已经很明显”:外包可能削弱产品质量、降低创新能力,甚至引发安全事故,那为什么仍有那么多美国科技公司,义无反顾地投入“印度化”怀抱?

这并非因为他们看不到代价,而是因为从企业经营的视角出发,外包是一种“当下收益极其诱人、风险却被推迟”的理性选择。

1. 财务驱动:每节省一个工程师,就能美化一个季度财报

在一家上市公司,工程师从来不只是“技术资产”,他们首先是“成本中心”。

每一个硅谷本地工程师的薪资、福利、社保、税负加起来,动辄超过20万美元年薪。而在印度,同等技能层级的工程师,成本可能不到这一数字的1/4。

换句话说,裁掉5个美国本地开发者、替换成15个印度程序员,是一张财报上能立刻体现的“盈利模型”。这笔账对CEO和CFO来说再清晰不过:人均成本下降,毛利率提升;运营费用压缩,净利率改善;投资者电话会上,财务表现“优于预期”。

短期看,外包是“立即见效”的操作;长期影响,往往不体现在当季报表里。

2. 投资者短视:资本不问产品,只看利润和增长

资本市场的偏好,极大地强化了这种倾向。在多数分析师的模型中,成本控制是优于质量保障的指标。“用更少的钱做更多的事”,是投资者最喜欢听到的故事;很少有投资者问一句:“你们产品是不是变烂了?”;即便有Bug和事故,只要股价回升,一切都能被“吞下去”。

这催生了一种结构性的短视文化:公司高层更关注能否“撑过这一季”,而非“撑起十年技术护城河”。

而真正关心产品、用户、技术积淀的员工和用户,反倒成为在这套逻辑下最先被牺牲的群体。

3. 大公司惯性:流程早已制度化,想刹车也难

对于大型科技公司而言,外包早已不再是“战术手段”,而是深深嵌入组织DNA的运作模式。

跨国合同签署周期长、人员配置流程复杂,一旦形成“印度团队+美国接口人”的模型,就极难拆除;

中层管理者更倾向维持现状:流程熟悉,汇报清晰,变革反而带来不确定性;

ERP、CRM、测试、运维等关键系统已由外包团队维护,一旦试图“回收”,成本巨大、风险难控。

更现实的是,大部分科技公司都面临“招聘本地工程师难+培养周期长”的问题。相比之下,印度庞大的工程师储备和灵活的外包合同,显得更“安全”。

外包并不是技术问题,而是财务逻辑、资本文化和组织结构共同推导出的结果。

它并非源于谁想“做得差”,而是因为整个系统都在“奖励省钱”,而非“奖励做好”。

有公司在逆转这一趋势吗?

需要指出的是,不是所有公司都在“印度化”的路径上越走越远。一些科技公司,尤其是技术底盘更强、自主产品力要求更高的企业,正在选择另一条更难却更扎实的路。

Apple、Tesla:极度“反外包”的异类公司

在全球科技巨头中,Apple几乎是最坚定地拒绝外包核心研发的企业。它的操作系统、芯片架构、硬件软件集成几乎全部由内部团队闭环开发, 印度虽有客服和制造基地,但研发工作高度集中在加州总部。Apple的信条是:“设计决定产品,掌控决定质量。”

类似地,Tesla也倾向于在内部完成关键系统的设计与控制逻辑开发,即便其制造体系高度全球化,但其自动驾驶软件、能源管理系统仍牢牢掌握在美国本土研发团队手中。

中小企业的尝试:Onshoring与“混合研发”路径

一些中型科技公司也开始反思过去的外包策略,尝试采用更精细的“混合模式”:关键模块本地研发,非核心功能外包;搭建“本地产品经理+离岸开发协作”模型,确保需求不走样;逐步把系统架构、平台安全等关键层级“拉回”美国或欧盟本土团队。

这种“战略外包”相较于“全面外包”,更注重控制权和产品一致性,虽然成本略高,却在用户满意度与开发效率之间找到了更合理的平衡点。

综上,外包不是原罪,但若变成习惯性的思维方式,它可能把一家公司最核心的能力悄然外流。

软件产品的开发,不只是“写出代码”,更是对用户体验、技术演进、品牌哲学的深度表达。这更像是在造桥,而不是在搭积木:你不能让设计图纸、钢筋工艺和结构计算分散给五家供应商,再指望桥不会垮塌。

当一个企业将“创造力的引擎”搬出总部,只保留一个项目管理的外壳,它就像把心脏移植到海外,再期望自己还能奔跑。

我们最终要问的是:未来10年,美国的软件,会是“Made in America”,还是“Coded in Bangalore(在班加罗尔编码)”?

而这个答案,将不仅影响硅谷的命运,也会影响整个技术世界的信任体系。

来源:数据猿

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜