安全厂商的寒冬,何时才能结束?

原创 赢家 | 2025-11-24 15:38

【数据猿导读】 国内网络安全行业自从2023年三季度开始,营收呈现震荡下滑态势一直延续到现在,尽管今年一季度略有反弹,但依然没能形成行业营收的反转态势,行业的“寒冬”依然在持续。

“中美明显不同的市场“水温”,也许能让我们看到一些不同的发展方向。

随着二级市场三季报披露结束,一个惊人的现象依然在持续:全球网络安全行业仍在上演“冰火两重天”。

国内网络安全行业自从2023年三季度开始,营收呈现震荡下滑态势一直延续到现在,尽管今年一季度略有反弹,但依然没能形成行业营收的反转态势,行业的“寒冬”依然在持续。

反观海外,网络安全行业却是另一番“狂欢”的景象。以美股市场中上市公司观察,最近三年主要上市公司的营收保持着两位数增长。更令市场关注的是,前不久谷歌以320亿美元天价收购了云安全公司Wiz,刷新行业的并购记录。

同样的赛道,为何命运如此迥异?这场分化背后,究竟是什么原因所致?更关键的是,这种分化是否会成为常态?中国安全厂商的"春天"又在哪里?

分化加剧:中外市场冰火两重天

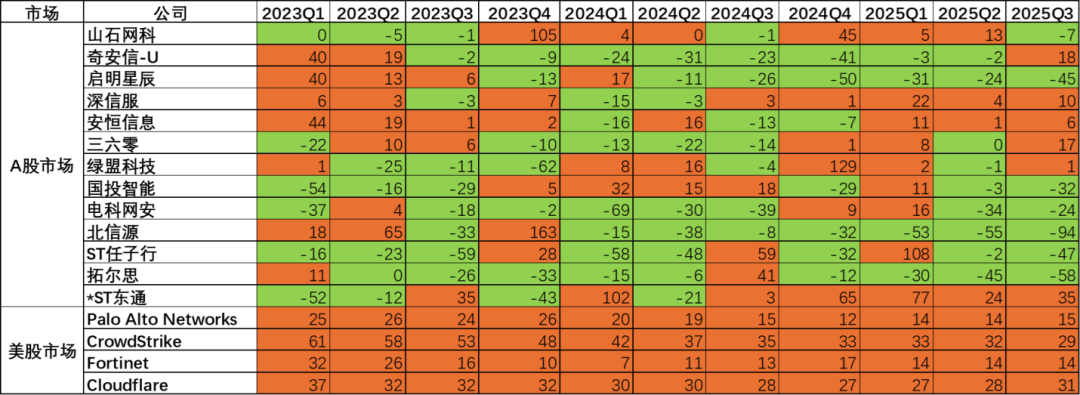

为了更加清晰地观察网络安全行业当前的状况,数据猿梳理了A股市场和美股市场主要网络安全行业的上市公司在过去两年单季度营收增速的变化情况,如下图所示。

2023年以来A股和美股主要上市公司单季度营收增速 数据来源:Wind

从纵向来看,国内上市公司的营收呈现三个特点,一是自2023年三季度开始,大部分企业的营收开始呈现负增长,直到今年三季度,营收负增长的企业数量依然较多。其次,即使部分企业在某几个季度的营收表现较好,但缺乏持续性,没有一家企业在过去两年的营收维持正增长,这表明企业的收入难以有持续性,属于“吃完上顿没下顿”。第三,从增速的数值看,数值的变化很大,突然两位数增长或者两位数下跌的情况非常突出,这可能与企业的商业模式有关系,网络安全行业的主要客户群体是企业和政府部门,接到大单业绩会猛增,一旦下个季度缺乏大单,业绩增速就会下降,因此营收增速的波动会比较大。

从横向来看,华尔街依然在享受行业的狂欢,在美股市场中主要公司自2023年开始,每个季度都维持两位数增长,增速较好,没有出现过负增长。其次,这些公司的单季度营收增速在逐步放缓,例如CrowdStrike从2023年一季度的61%逐步放缓到最新的29%,Palo Alto Networks也从2023年一季度的25%逐步下降至最新的15%。第三,与A股相关企业不同的是,美国企业的营收增速的起伏波动不大,即使增速放缓也是逐步放缓,没有出现大起大落,主要原因与上市公司的商业模式有关。

可见,国内外网络安全企业确实存在着“冰火两重天”的现象,这是否与不同区域的行业趋势有关呢?根据IDC数据显示,2024年全球网络安全IT总投资规模为2444亿美元,并有望在2029年增至4162亿美元,五年复合增长率(CAGR)为11.2%。中国网络安全市场规模从2024年的112亿美元增长至2029年的178亿美元,五年复合增长率为9.7%。无论是全球还是中国,网络安全的行业规模在未来5年将依然保持着快速增长。与此同时,国内以《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》为核心的“三法一条例”法规体系已进入深度落地期,这些法规为各行业的网络安全建设提供了明确的合规性要求,这将成为市场增长的坚实基础。

因此,网络安全行业无论是在全球还是在国内的发展趋势都非常明朗,长期增长的确定性并没有发生改变,当前国内外的“冰火两重天”现象,更多是由于市场结构差异、商业模式分化、技术与资本周期错位、政策导向差异等方面造成的影响。

根源探析:四大维度解码分化逻辑

中外市场的“温差”背后,是市场结构、商业模式、技术周期与政策导向四大维度的深层差异。这些差异相互交织,共同造就了当前国内外网络安全行业分化的格局。

首先在市场结构方面,中国网络安全市场的客户集中度畸高,根据IDC的数据显示,2024年中国政府、金融服务、电信三大行业占中国网络安全支出的57.3%。这种高度依赖政府和国央企大客户的市场结构,使得整个行业成为财政周期的附属品,并产生两个致命后果:

一是预算刚性脆弱,政府机构网络安全支出占IT总预算长期低于3%,当地方财政面临压力时,网络安全预算成为优先削减对象,大量资金沉淀在厂商的应收账款中。二是采购决策周期长。项目从立项到招标平均周期较长,而企业订阅服务决策更快,漫长的招投标周期吞噬了企业的应变能力,大量研发资源被锁死在无法复用的定制代码中,形成沉没成本,而非形成可规模化的产品竞争力。

相比之下,海外市场的客户结构呈现出分散的特征,形成了天然的抗周期能力。以CrowdStrike为例,其客户群覆盖了财富100强企业中的70%以上、前20家银行中的18家,以及美国50个州中的44个州的公共客户。这种客户分散结构使得单一行业或单一客户的波动对整体影响有限,当金融行业收缩时,零售、医疗、制造等其他领域的增长可快速填补空缺,形成自我平衡机制。

此外,在客户的需求方面,国内外的客户需求来源不同,国内机构和企业客户采购网络安全产品服务的首要目标是合规过检,而海外市场的客户需求首要目标是真实攻防压力。IBM Security在《2024年数据泄露成本报告》中提到,全球数据泄露事件的平均成本在2024年创下488万美元的新高,同比增加10%,直接的经济损失倒逼企业主动升级安全能力,这种需求驱动使技术创新能快速转化为商业价值。

因此,市场结构和需求的不同是国内外网络安全行业分化的首要原因,国内市场是"合规-关系"双驱动的脆弱生态,海外市场是"效果-规模"双驱动的健康生态。

第二,商业模式的差异是导致国内外厂商盈利能力分化的核心原因。国内安全厂商长期依赖“项目交付”模式,即通过参与招投标获取一次性项目收入,这种模式存在明显的弊端:一是收入波动性大,受项目交付周期影响,营收容易出现季度性波动;二是现金流不稳定,项目回款周期通常长达3-6个月,部分项目回款周期甚至超过1年,导致厂商资金占用成本高企;三是研发投入受限,一次性项目收入难以支撑长期持续的研发投入,技术迭代速度缓慢。

反观海外厂商,“平台化+订阅制”的商业模式优势持续凸显。CrowdStrike的Falcon平台、Palo Alto的Cortex平台订阅制服务模式不仅带来了稳定的现金流,客户粘性也持续提升。CrowdStrike 2025财年财报披露其年度经常性收入(ARR)达42.4亿美元,同比增长23%,基于美元的净留存率为112%,商业模式的护城河持续加深。

第三,国内外厂商在技术与资本周期出现明显错位,国内厂商仍在进行“信创+AI融合”,为满足国产替代要求,安全产品需兼容多种CPU、操作系统和数据库组合,这不仅占用了大量研发资源,也使得资本市场的投资更多流向信创适配。这种资本配置结构,客观上拉长了国内厂商的创新周期。

相反,海外市场的技术演进已进入AI原生时代。Palo Alto Networks的Cortex XSIAM平台将安全事件的平均响应时间从传统SOC的小时级缩短至分钟级,这种技术跃迁直接转化为商业价值,根据Dealroom和Crunchbase的数据,2024年美国网络安全风险投资总额133亿美元,其中AI安全领域占比近20%,资本迅速向新技术集中,形成正向循环。

第四,国内外政策驱动的逻辑本质不同。国内安全行业以政策强制驱动为主,如等保2.0、信创政策等,这种驱动模式在行业发展初期能够快速拉动市场需求,但也容易导致行业发展过度依赖政策红利,市场内生增长动力不足。

当然,国内也不只有坏消息。

2025年三季度以来,国内政策环境持续向好,部分地区等保测评项目重启率达68%,直接带动安全厂商的项目收入回升。更重要的是,政策导向正从“合规驱动”向“创新驱动”转变,《数据安全产品创新发展指南》等政策的出台,明确鼓励厂商加大AI安全、云安全等领域的创新投入,政策对创新的激励作用逐步显现。

而海外市场则以“政策引导+市场需求”双轮驱动为主。美国、欧盟等地区虽也出台了《网络安全法》、《通用数据保护条例》(GDPR)等法规,但更多是通过明确安全责任、设定合规底线来引导市场需求,而具体的产品选择、技术路线则由市场自主决定。这种驱动模式使得海外安全市场能够更好地响应企业的实际安全需求,如云计算普及带来的云安全需求、AI发展带来的模型安全需求等,市场内生增长动力强劲。

破局之路:中外市场的未来推演

基于上述四大维度的差异分析,全球网络安全行业的分化格局在短期内仍将持续,但随着技术迭代、政策调整和市场演进,行业有望在2026年后进入新的重构阶段。中外厂商的发展路径也将呈现出不同的演进逻辑。

国内安全市场的复苏将主要依赖政策红利的释放与技术创新的突破。政策层面,国家数据局、工信部联合发布的《数据二十条》《可信数据空间行动计划》已明确提出加强数据安全保障体系建设,预计将在2026年形成实质性的市场需求。奇安信、安恒信息等已在数据安全领域布局多年的厂商有望率先受益。奇安信目前已推出数据安全治理平台、数据脱敏系统等系列产品,2024年,奇安信以14.9%的市场份额蝉联中国终端安全市场第一;安恒信息的数据安全审计产品已服务于全国多个市县级政务云平台,具备先发优势。

其次,AI技术将成为国内厂商实现“二次启动”的关键引擎。一方面,国内厂商正加速将AI技术融入传统安全产品,提升威胁检测、响应能力;另一方面,生成式AI带来的模型安全、数据输入安全等新需求,为厂商创造了新的市场空间。三六零已推出AI安全检测平台,能够识别生成式AI生成的恶意代码,目前已在部分金融机构试点应用。

第三,行业集中度提升将成为必然趋势。在寒冬背景下,头部厂商凭借资金、技术优势加速整合中小厂商,而中小厂商则需通过差异化竞争寻求生存空间。奇安信、三六零等头部厂商有望进一步扩大市场份额,而专注于细分领域的中小厂商如启明星辰(终端安全)、深信服(云安全)等也将保持稳定增长。

海外市场上,生成式AI的快速发展带来了一系列新的安全风险,如模型投毒、数据泄露、深度伪造等,推动AI安全成为全球安全行业的新主线。为此,海外头部厂商已开始抢占AI安全赛道。CrowdStrike推出Falcon AI Security模块,能够为客户提供模型安全检测、AI生成内容溯源等服务。Palo Alto的Cortex AI Protect平台则聚焦于AI供应链安全,帮助企业识别AI模型训练过程中的安全风险。

另外,云安全与AI安全的融合将成为行业发展的重要趋势。随着企业上云进程的加速,云环境下的AI安全需求日益凸显,海外厂商正通过整合云安全与AI安全能力,构建一体化的安全防护体系。Google收购Wiz后,计划将Wiz的云安全技术与自身的AI能力深度融合,打造“云+AI+安全”的一体化平台;Amazon也已宣布将AI安全技术融入AWS Security Hub,为客户提供端到端的云安全防护服务。

无论是国内还是全球市场,网络安全行业正迎来历史性的结构性拐点:安全不再是企业的“成本中心”,而是支撑AI与数据要素经济发展的“信任基础设施”。这一认知的转变,将从根本上改变行业的发展逻辑,安全厂商的角色从“安全服务提供商”向“数字信任服务商”转型,即不仅要为客户提供安全防护产品,还要为客户提供数据可信流通、AI安全运营等一体化解决方案,帮助客户在保障安全的前提下实现业务增长。这种角色转型将为安全行业打开更大的增长空间,也将成为国内外厂商竞争的核心战场。

对于国内厂商而言,寒冬既是挑战也是机遇。在政策复苏与AI驱动的双重支撑下,国内厂商有望实现突围,而那些能够率先完成商业模式转型、掌握核心技术的厂商,将成为行业复苏的引领者。对于全球安全行业而言,AI安全的崛起将开启新的增长周期,行业格局也将迎来新的重构。这场寒冬,不仅是对行业的考验,更是行业迈向高质量发展的必经之路。

来源:数据猿

我要评论

不容错过的资讯

大家都在搜